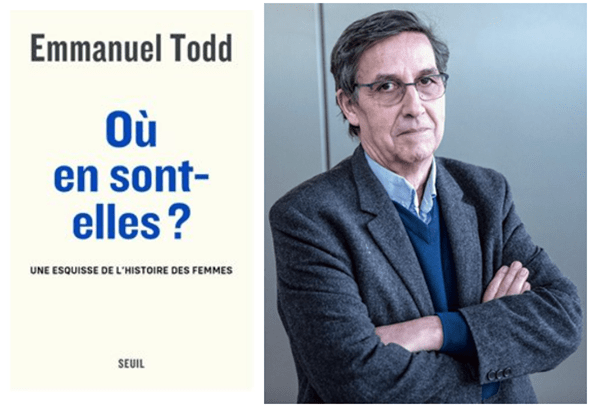

Âgé de 70 ans, historien, démographe et anthropologue, Emmanuel Todd fait partie de cette espèce de chercheurs que l’interdisciplinarité stimule et qui n’hésitent pas à s’inscrire dans la très longue durée. Il est néanmoins un adepte de l’empirisme et recherche des preuves et des arguments dans l’analyse de données statistiques ou issues de sondages d’opinion, appuyant ses hypothèses sur des données quantitatives. Après Où en sommes-nous ? qui se présentait comme une esquisse de l’histoire globale de l’humanité, il vient de se poser dans un essai paru en janvier 2022 une question à l’objet un peu plus restreint, au moins en apparence : Où en sont-elles ?, sous-titré Une esquisse de l’histoire des femmes, aux éditions du Seuil.

Depuis sa thèse de doctorat à Cambridge, le cœur de sa recherche est formé par une typologie des systèmes familiaux, sujet auquel il ne cesse de revenir (il a publié en 2011 un premier tome d’un ouvrage de synthèse dont le deuxième est encore en cours d’élaboration une décennie plus tard, intitulé L’origine des systèmes familiaux) et dont il a fait une source d’intelligibilité de phénomènes comme les institutions politiques durablement adoptées par les populations.

Sa préoccupation centrale des origines comme sa méthode qui consiste à éclairer de multiples phénomènes à la lumière d’une idée principale nous fait songer à d’autres penseurs comme Alexis de Tocqueville ou René Girard.

Dans son dernier ouvrage consacré à la condition féminine à travers les époques et les peuples, dont le niveau est depuis longtemps une des caractéristiques majeures qu’il évalue lorsqu’il étudie une société, il part d’un paradoxe : à l’heure actuelle, une troisième vague du féminisme exprime une contestation des hommes, évocatrice “d’un antagonisme structurel entre les deux sexes [qui] a commencé au moment même où le mouvement d’émancipation semblait sur le point d’atteindre ses objectifs.”

Je m’arrêterai à ce point de départ, sachant que j’encourage vivement nos lecteurs à lire son ouvrage comme toujours provocateur mais aussi scrupuleux dans ses données, ses constats et la plupart de ses analyses.

Nous retrouvons là bien entendu le paradoxe central mis en avant il y a désormais près de deux siècles par Tocqueville à propos de l’égalité des conditions, à l’époque vue d’un point de vue quasi-exclusivement masculin, quoiqu’il voyait bien déjà la dynamique s’enclencher : “Je pense que le mouvement social qui rapproche du même niveau le père et le fils, le serviteur et le maître, et, en général, l’inférieur et le supérieur, élève la femme et doit de plus en plus en faire l’égale de l’homme.[1]” Ceci dit en passant, il expose ainsi son paradoxe : “Il n’y a pas de si grande inégalité qui blesse les regards lorsque toutes les conditions sont inégales ; tandis que la plus petite dissemblance paraît choquante au sein de l’uniformité générale ; la vue en devient plus insupportable à mesure que l’uniformité est plus complète.[2]”

Nous ne sommes pas loin non plus du « narcissisme des petites différences[3]” mis en évidence par Freud.

Et, bien entendu, du passage dans la théorie mimétique de la médiation externe (entre êtres dont la distance est telle que le conflit est en pratique impossible entre eux) à la médiation interne qui est une condition nécessaire à la rivalité, laquelle, dans les faits, oppose toujours des (quasi-)semblables : “Nous parlerons de médiation interne lorsque [la] distance est assez réduite pour que les deux sphères pénètrent plus ou moins profondément l’une dans l’autre[4]” ; “la médiation interne triomphe dans un univers où s’effacent, peu à peu, les différences entre les hommes[5]” ; les “formes les plus extrêmes de la médiation interne doivent donc se définir comme une différence nulle engendrant une affectation maximum[6]”.

Que nous dit Emmanuel Todd ? Que, du fait de leur système familial, les cultures se distinguent entre autres par la condition plus ou moins élevée qu’elles accordent aux femmes. S’il récuse le vocable de patriarcat, source de confusion, de même que celui de genre quand la différence entre les femmes et les hommes se manifeste dans la capacité à donner ou non la vie, il estime que les systèmes familiaux patrilinéaires qu’il repère sur un axe Pékin-Bagdad-Ouagadougou ont tendu à abaisser la condition des femmes en établissant sur elle une domination familiale des pères et des frères et empêchant toute émancipation tandis que les systèmes familiaux nucléaires bilatéraux (c’est-à-dire ne privilégiant pas la filiation paternelle pour l’établissement des enfants), particulièrement présents dans le monde anglo-saxon et une partie de l’Europe occidentale, mais aussi chez les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, ont de tout temps été moins défavorables aux femmes et mieux prédisposés à une coopération entre femmes et hommes. Ces bases étant posées, il note que, dans la période récente, disons le début du XXe siècle, dans ces pays occidentaux, trois vagues de féminisme et d’évolution des situations sociales se sont succédé. Une première, celle des suffragettes, a visé, et finit par obtenir plus ou moins rapidement selon les pays, l’égalité des droits politiques. Une deuxième, à partir des années 1960, a permis aux femmes de prendre le contrôle de leur corps et de leurs capacités à donner la vie avec le développement de la contraception et les législations sur l’interruption volontaire de grossesse, mais aussi a accru considérablement leur liberté de choix de leur destinée en accédant massivement au monde du travail rémunéré et en rattrapant puis en dépassant rapidement les hommes dans leur niveau d’éducation (il y a plus de bachelières en France que de bacheliers dès 1968). Ces divers progrès rapprochent très sensiblement d’une égalité des conditions telle que conçue par Tocqueville.

Le paradoxe mis en évidence par Todd est donc que c’est à ce moment précis de l’histoire où l’émancipation est pour l’essentiel effective et dans les pays où la condition de la femme est la plus élevée qu’une troisième vague apparaît, notamment aux Etats-Unis, et qu’elle atteint plus ou moins fortement les autres pays occidentaux. Il note que c’est “parmi [des] femmes éduquées que naît et s’épanouit parfois, souvent, une conception antagoniste du rapport entre les sexes.[7]”

Sur ce plan, Girard nous aide avec son concept de médiation interne : “Dans l’univers de la médiation interne – tout au moins dans les régions supérieures – la force a perdu son prestige. Les droits élémentaires des individus [nous pourrions dire en l’occurrence des femmes] sont respectés mais si l’on n’est pas assez fort pour vivre libre on succombe aux maléfices de la concurrence vaniteuse.[8]” Il précise plus loin : “Le manichéisme est toujours présent là où triomphe la médiation interne.[9]”

Dans Mensonge romantique et vérité romanesque, Girard cite très longuement Tocqueville sur le paradoxe de l’égalité[10]. Il suffit de remplacer les hommes par les femmes dans un des passages dont il est fait mention pour l’appliquer aux préoccupations de Todd : “Quand toutes les prérogatives de naissance et de fortune sont détruites, que toutes les professions sont ouvertes à [toutes], et qu’on peut parvenir de soi-même au sommet de chacune d’elles, une carrière immense et aisée semble s’ouvrir devant l’ambition des [femmes], et [elles] se figurent volontiers qu’[elles] sont appelé[e]s à de grandes destinées. Mais c’est une vue erronée que l’expérience corrige tous les jours. Cette même égalité qui permet à chaque citoyen de concevoir de vastes espérances rend tous les citoyens individuellement faibles. Elles limitent de tous côtés leur force, en même temps qu’elle permet à leurs désirs de s’étendre.[11]” Et un peu plus loin : “Quelque démocratique que soit l’état social et la constitution politique d’un peuple, on peut […] compter que chacun des ses citoyens apercevra toujours près de soi plusieurs points qui le dominent, et l’on peut prévoir qu’il tournera obstinément ses regards de ce seul côté.[12]” René Girard lui reconnaît également le grand mérite de dévoiler “un aspect essentiel du triangulaire. Le mal ontologique entraîne toujours ses victimes, on le sait, vers les “solutions” les plus favorables à son aggravation. La passion de l’égalité est une folie que rien ne saurait dépasser sinon la passion contraire et symétrique de l’inégalité[13] […]. Les idéologies rivales ne font guère que refléter et ce malheur et cette incapacité. Les idéologies révèlent donc de la médiation interne ; elles ne doivent leur pouvoir de séduction qu’à l’appui secret que se fournissent les contraires.[14]” Voilà qui éclaire les rapports actuels entre féminisme qualifié par Todd d’antagoniste et masculinisme.

Todd ne renonce toutefois pas à repérer cette petite différence qui amène certaines femmes à renforcer l’antagonisme : il y voit l’action de ressortissantes d’une “petite bourgeoisie éduquée”, désormais dominante parmi les cadres et professions intellectuelles supérieures dans le monde de l’enseignement, en particulier à l’université celui des sciences humaines et sociales, également puissante dans le journalisme, donc en mesure de médiatiser cet antagonisme, qui se heurte à une pellicule résiduelle constituée par une “classe moyenne supérieure masculine”. Là serait pour lui l’épicentre du conflit.

Il y a naturellement bien d’autres sujets de réflexion à approfondir en lisant cet essai. Il m’a semblé simplement ici utile de le mettre en perspective avec le concept de médiation interne à l’origine de la théorie mimétique.

Bref, avec les analyses de Todd sur le féminisme de troisième vague appuyées sur les mécanismes girardien de la médiation interne à l’époque moderne et contemporaine et tocquevillien de la tendance à l’égalité des conditions, nous comprenons un peu mieux ce qui est en jeu avec les ultimes revendications d’une égale puissance d’être portées par certaines femmes sur la place publique.

[1] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, quatrième volume, troisième partie, chapitre XII “Comment les Américains comprennent l’égalité de l’homme et de la femme”.

[2] Alexis de Tocqueville, op. cit., quatrième volume, quatrième partie, chapitre III “Que les sentiments des peuples démocratiques sont d’accord avec leurs idées pour les pousser à concentrer le pouvoir”.

[3] Sigmund FREUD, Malaise dans la civilisation (1929), PUF, 1981, p. 68 : « Il n’est manifestement pas facile aux humains de renoncer à satisfaire cette agressivité qui est leur ; ils n’en retirent alors aucun bien-être. Un groupement civilisé plus réduit, c’est là son avantage, ouvre une issue à cette pulsion instinctive en tant qu’il autorise à traiter en ennemis tous ceux qui restent en dehors de lui. Et cet avantage n’est pas maigre. Il est toujours possible d’unir les uns aux autres par les liens de l’amour une plus grande masse d’hommes, à la seule condition qu’il en reste d’autres en dehors d’elle pour recevoir les coups. Je me suis occupé jadis de ce phénomène que justement les communautés voisines et même apparentées se combattent et se raillent réciproquement ; par exemple Espagnols et Portugais, Allemands du Nord et du Sud, Anglais et Écossais, etc. Je l’ai appelé « Narcissisme des petites différences », nom qui ne contribue guère à l’éclairer.»

[4] René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, chapitre premier : Le désir “triangulaire”.

[5] René Girard, op. cit., chapitre premier : Le désir “triangulaire”.

[6] René Girard, op. cit., chapitre III : Les métamorphoses du désir.

[7] Emmanuel Todd, Où en sont-elles ?, Introduction.

[8] René Girard, op. cit., chapitre IV : Le maître et l’esclave.

[9] René Girard, op. cit., chapitre VII : L’ascèse du héros.

[10] René Girard, op. cit., chapitre V : Le rouge et le noir.

[11] Alexis de Tocqueville, op. cit., troisième volume, deuxième partie, chapitre XIII “Pourquoi les Américains se montrent si inquiets au milieu de leur bien-être”.

[12] Ibid.

[13] Todd imagine au demeurant un concept proche qu’il nomme Principe d’Équivalence des Contraires.

[14] René Girard, op. cit., chapitre V : Le rouge et le noir.