par Christophe Lemardelé

Voici une analyse girardienne du roman de Malcolm Lowry « Au-dessous du volcan ». Christophe Lemardelé l’a publiée initialement en novembre 2023 dans la Revue des Ressources. Le texte étant assez long, nous publions les premiers paragraphes et nous donnons le lien qui permet de lire la totalité de l’analyse :

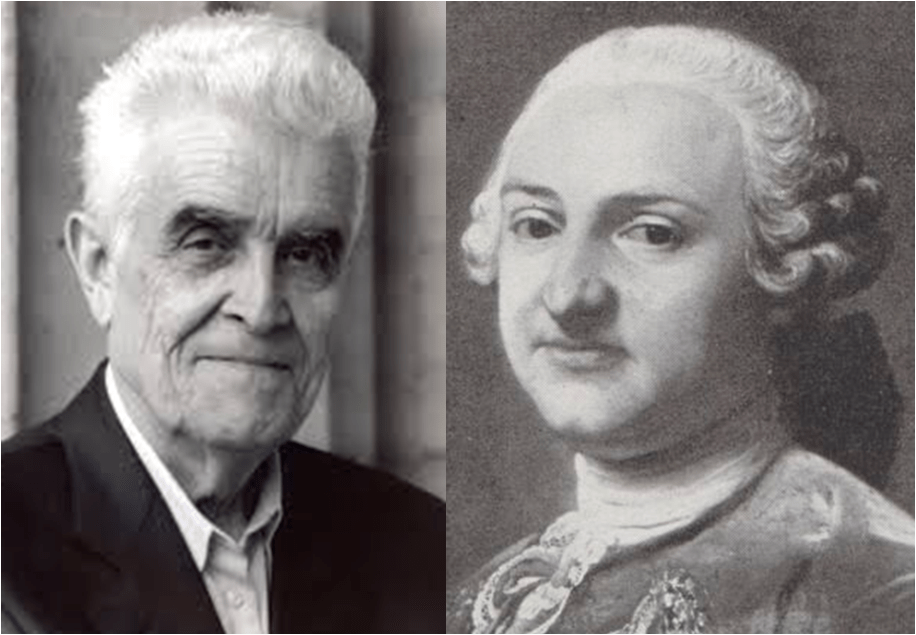

Christophe Lemardelé est docteur en sciences religieuses, chercheur en sciences sociales, enseignant (Ecole Pratique des Hautes Etudes) et rattaché au laboratoire d’études du monothéisme (LEM) du CNRS. Il a publié plusieurs ouvrages, dont une « Vie de Jésus » et « Les Chevaux du Nazir ». Il est un bon connaisseur de la pensée de René Girard, tout en émettant de sérieuses objections à la Théorie Mimétique. Pour vous en faire une idée, le lien suivant :

https://www.persee.fr/doc/asdi_1662-4653_2015_num_10_1_1041

Ci-dessous donc, le début de son analyse de Lowry :

« Lorsqu’en 1961, René Girard publia son premier ouvrage au titre si bien trouvé, Mensonge romantique et Vérité romanesque, dans lequel il analysait les œuvres de Cervantès, Stendhal, Flaubert, Proust et Dostoïevski, c’était pour mettre en évidence un désir triangulaire qui deviendrait quelques années après une théorie dite du « désir mimétique » et qui dépasserait largement le cadre de la littérature en devenant anthropologique (La Violence et le Sacré, 1972). L’extension de la théorie n’est toutefois pas pleinement convaincante concernant la violence générée par ce désir et aboutissant au sacrifice religieux selon le concept du bouc émissaire. D’une part, parce que la violence sacrificielle, quand elle se déchaîne, est le plus souvent créée par la peur panique [1], d’autre part, parce que le désir amoureux ne peut se résumer à la rivalité entre deux sujets pour un objet.

Girard ne s’appuyait que sur la littérature classique pour développer son analyse, mais il est un roman moderne qui, à la fois, confirme son intuition tout en l’atténuant : le désir mimétique n’est pas le désir amoureux, il n’est même qu’un petit désir pathologique. Publié difficilement en 1947, le roman de Malcolm Lowry, Under the Volcano, est un récit complexe, abrupt et poétique qui a connu deux traductions en français : Au-dessous du volcan sous l’égide de Maurice Nadeau et Sous le volcan par Jacques Darras, traduction sur laquelle nous nous appuyons.

Comédie mimétique

Sous le Volcan a la particularité de commencer un an précisément après les événements romanesques qui font le cœur de l’intrigue – c’est donc un long flash-back, qui commence au chapitre II et se termine au chapitre XII, se déroulant en une seule journée : jour des morts 1939 au chapitre I, jour des morts 1938 pour la suite… Une fois la lecture terminée, la construction du roman invite à relire le chapitre I dans lequel un nombre important d’indices éclaire la tragédie passée et donc à venir dans le cadre de la lecture linéaire. Les personnages présents – le docteur mexicain Vigil et le cinéaste français Jacques Laruelle –, le véritable ami et le rival de toujours du héros, évoquent un passé qui ne les concernait pas directement, et même un passé qui les dépassait. Trouvant par hasard une longue et poignante lettre d’amour du Consul jamais envoyée à Yvonne, le rival jaloux la détruit par le feu.

Quelle est l’intrigue à suivre ? Yvonne, actrice de cinéma sur le retour – déclassée ! –, revient le jour des morts 1938 – triste présage – à Quauhnahuac, nom en nahuatl de Cuernavaca au Mexique (moins de 100 kilomètres au sud de Mexico), deux ans après avoir quitté cette localité où vit encore son ex-mari alcoolique, Geoffrey Firmin dit le Consul puisqu’il semble être un consul britannique quelque peu perdu – déclassé ! – sans plus aucune charge officielle. Ils ont divorcé mais elle l’aime toujours et revient pour le sauver, l’emmener dans un pays moins infernal – le Canada – où elle espère secrètement que la sobriété s’imposera d’elle-même à l’homme victime d’addiction. Malgré cela, ce retour va s’avérer tragique pour les deux protagonistes puisqu’à la fin de cette journée, ils vont mourir violemment : Yvonne à la suite d’un accident malencontreusement causé par la main innocente et coupable à la fois du Consul – il libère un cheval qui va s’enfuir et s’emballer –, ce dernier, victime d’un meurtre crapuleux peu après sans même savoir qu’il a provoqué la mort de son grand amour. Résumée ainsi, l’intrigue n’offre aucune prise à la grille de lecture girardienne. Mais il y a deux autres personnages : le demi-frère du Consul, Hugh, et, dans une moindre mesure dans le récit, son rival direct en la personne, donc, de Jacques Laruelle.

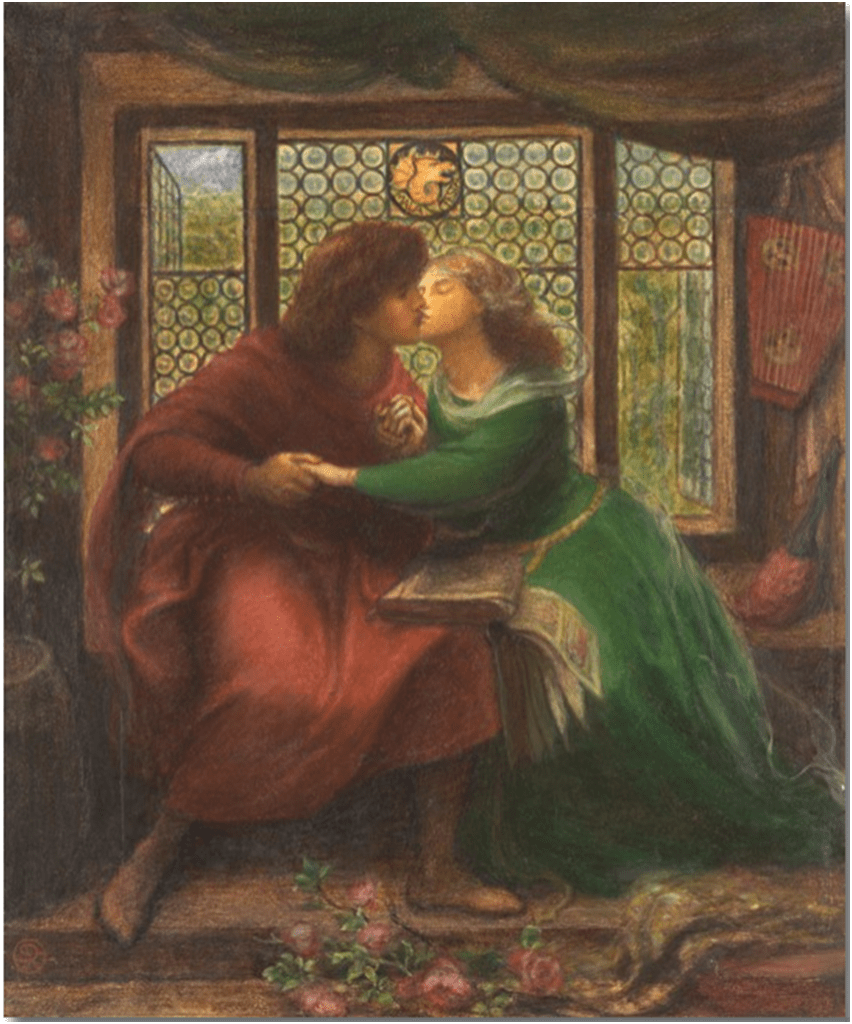

Le roman est ainsi l’histoire de ces retrouvailles manquées et c’est pourquoi il recèle bien des éléments narratifs antérieurs comme, par exemple, la brève liaison d’Yvonne avec Jacques Laruelle quand elle ne pouvait plus supporter l’alcoolisme de son mari. Elles sont manquées parce qu’Yvonne veut sauver le Consul contre sa volonté : « “D’accord, Geoffrey : je veux bien qu’on attende que tu ailles mieux : dans un jour ou deux, quand tu seras dans ton état normal.” “Bon sang, alors !” Assis sans broncher dans son fauteuil, regard perdu au plafond, le Consul laissa l’énormité de l’insulte pénétrer au fond de son âme. Comme si, oui, comme s’il n’était pas dans son état normal en ce moment ! » (chapitre III). Elles sont manquées surtout parce qu’Yvonne et le Consul ne sont pas seuls, le triangle amoureux se formant inévitablement sous les yeux de ce dernier.

Dans ce roman, en effet, le hasard fait mal les choses : Yvonne revient au moment où le Consul héberge son demi-frère Hugh. Or le jeune journaliste, artiste, révolutionnaire, etc., qui rêve éveillé à ses réussites et à ses exploits (chapitre VI), n’hésitera pas à flirter toute la journée avec sa belle-sœur, sous les yeux d’un Consul de plus en plus imbibé d’alcool mais absolument pas dupe de son petit jeu. À peine de retour dans la propriété de son demi-frère, et découvrant avec surprise la présence d’Yvonne, il lui proposera une longue promenade romantique à cheval (chapitre IV). Hugh est le parfait séducteur macho : il cherche à impressionner la femme convoitée par son courage (course de « taureau » au chapitre IX) et par son allure, sans crainte du ridicule – il porte un costume de cow-boy avec un « gigantesque Stetson » ; « (comme il était fier de son équipement, tout au fond de lui !) » (chapitre IV). Il veut d’ailleurs tellement se distinguer de tous – seul personnage non encore déclassé mais en voie de l’être toutefois – qu’il fait sans cesse référence aux grands événements politiques qui annoncent le conflit mondial, comme s’il participait directement à cette grande histoire. Et l’objet de son désir, certes bien réel – « Ses seins pointaient sous le chemisier brodé d’oiseaux, de fleurs et de pyramides, qu’elle avait acheté ou apporté pour plaire à Geoff, et Hugh, sentant une nouvelle fois ce pincement au cœur, détourna les yeux » (chapitre IV) –, est inévitablement rehaussé par le fait qu’elle est le grand amour de son modèle – le grand frère – et rival à la fois : « Pour qu’un vaniteux désire un objet il suffit de le convaincre que cet objet est déjà désiré par un tiers auquel s’attache un certain prestige » [2].

Projetant de faire une longue promenade pour Tomalín l’après-midi, le trio rencontre malencontreusement l’amant d’infortune d’Yvonne et le rival de toujours du Consul : Jacques Laruelle. Celui-ci n’a que faire des deux frères en les regardant à peine et en saisissant immédiatement le bras de la belle. Il les invite aussitôt à venir chez lui boire des rafraîchissements. Laruelle, c’est le « vieux beau » qui compte bien plus sur ses bonnes manières et son élégance que sur son charme naturel pour séduire, c’est celui qui traite son rival avec une immanquable condescendance en l’appelant systématiquement « Vieille Noix ». C’est celui surtout qui lui fait la leçon, non sans esprit envieux, alors même qu’il fut l’amant de sa femme : « Et si on parlait des dégâts que tu as faits dans sa vie à elle… Après tout ton cinéma… Si tu la récupères ! – Si tu as cette chance – » ; le Consul lui ayant asséné précédemment : « C’est Hugh qui te fait peur ? » poursuivit, moqueur, le Consul – découvrant à l’instant dans le regard de l’autre l’image réfléchie de son propre désespoir dans les mois ayant suivi le départ d’Yvonne. « Jaloux de lui, peut-être, non ? » (chapitre VII). »

(…..)

[1] Christophe Lemardelé, « Force et apories d’une théorie : l’anthropologie générale de René Girard », Asdiwal. Revue genevoise d’anthropologie et d’histoire des religions 10 (2015), p. 97-110.

[2] René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, Les Cahiers Rouges, Paris, Grasset, 2001, p. 29.