par Jean-Marc Bourdin

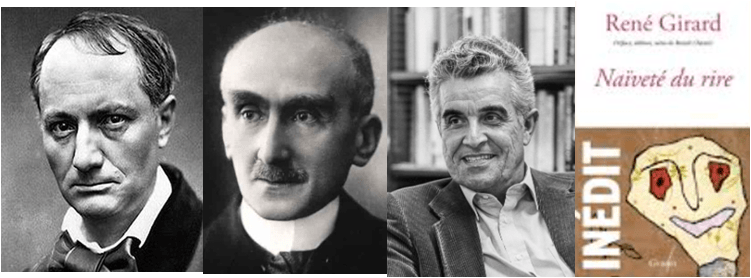

J’ai souvent été frappé par le caractère éminemment sérieux des essais sur le rire. Et je vais m’efforcer d’éviter ici et tant bien que mal cet écueil. Alors pour être sûr de mon affaire, j’ai d’abord misé sur le titre de la présente communication ! M’inspirant d’un recueil de Woody Allen intitulé par son traducteur en français Dieu, Shakespeare et moi, je me suis donc amusé à énumérer trois théoriciens majeurs du rire en m’accrochant à leurs basques. Cela donne donc : “Baudelaire, Bergson, Girard et moi !”

Imaginez un nabot montant sur une pyramide humaine dont la base est formée par des colosses, chacun juché sur son prédécesseur, histoire de prétendre voir un horizon un peu plus éloigné que celui qu’ils ont embrassé. De deux choses l’une, ou vous me condamnerez pour fatuité, ce qui pourrait être un sujet de moquerie bienvenu, ou vous me reconnaîtrez une certaine capacité à l’autodérision et me gratifierez d’un sourire complice. Bref, que je glane un rire moqueur ou un sourire approbateur, à tous les coups j’aurai gagné. Et si j’échoue lamentablement, tombantt lourdement de la pyramide, je pourrai toujours rire des pisse-froid qui n’auront rien compris à mes intentions drôlatiques…

Pour me hisser sur les épaules des géants dont je fais présomptueusement ma base, encore faut-il que je vous présente succinctement mon degré de compréhension de ce qu’ils ont écrit sur le rire pour que je m’essaie à une critique sentencieuse.

1-Baudelaire et le grotesque

Commençons donc par Baudelaire qui, au milieu du XIXe siècle, entend identifier rien moins que “l’essence du rire”. Critique d’art, Baudelaire traite d’abord de la caricature même s’il généralise très vite. Ce point de départ n’est pas anodin : il part ainsi d’un rire produit par des professionnels.

Pour lui, “comme le rire est essentiellement humain, il est essentiellement contradictoire, c’est-à-dire qu’il est à la fois signe d’une grandeur infinie et d’une misère infinie, misère infinie relativement à l’Être absolu dont il possède la conception, grandeur infinie relativement aux animaux. C’est du choc perpétuel de ces deux infinis que se dégage le rire. Le comique, la puissance du rire est dans le rieur et nullement dans l’objet du rire. Ce n’est point l’homme qui tombe qui rit de sa propre chute […].” Il se situe donc plutôt du côté du moqueur que du risible. Il ajoute une distinction entre un “comique absolu” ou “grotesque” qui a sa préférence et un comique qu’il qualifie de “significatif” : le grotesque est pour lui “une création mêlée d’une certaine faculté imitatrice d’éléments préexistants dans la nature.” Où l’on retrouve la caricature, dont ce pourrait être une définition. Alors que le “comique significatif” serait davantage inféodé à l’imitation, seule une part de création y étant ajoutée. Le “comique absolu” ferait rire sur le coup, le “comique significatif”, “un langage plus clair, plus facile à comprendre pour le vulgaire, et surtout plus facile à analyser”, déclencherait le rire après coup.

Reprenant une longue tradition catholique, Baudelaire qualifie le rire de satanique : il semble ainsi en exclure Jésus selon une logique manichéenne imparable. Personnellement, j’en doute et me demande si Jésus a ou non résisté à la tentation de l’humour ? S’il ne semble pas à la première lecture éclater de rire ou faire rire son auditoire, c’est peut-être là le résultat d’un biais introduit par les évangélistes, confirmé à leur suite par les pères de l’Eglise et la pompe sacerdotale : à leur décharge, il semble incongru de raconter une plaisanterie lors d’une cérémonie mêlant adoration divine, sacrifice suprême et révélation ultime. Mais il est bien connu que les rabbins sont en général plus enclins à rire que les prêtres, les pasteurs ou les imams : or jusqu’à preuve du contraire, Jésus était plus rabbin de son vivant qu’officiant chrétien ou musulman… Justement, entièrement Dieu mais aussi tout à fait humain selon la théologie chrétienne, Jésus fait un usage répété de la métaphore caricaturale. L’opposition de la paille et la poutre est à l’évidence une énorme exagération, un procédé comique fréquent selon Bergson, exagération incongrue doublée d’une féconde imagination métaphorique, quasi-poétique, “surnaturaliste” pourrait-on même dire. Bref, il adopte en l’espèce le registre du grotesque tant prisé par Baudelaire. En notre époque où le blasphème est pour les uns liberté souhaitable et pour d’autres, irrespect insupportable, imaginons un instant Coluche en faisant un sketch [1].

Vous me direz, une exception ne suffit pas. Mais il y a maints autres exemples : Breughel l’Ancien nous en donne un aperçu saisissant, toujours dans le registre du grotesque, lorsqu’il représente sur une toile la parabole des aveugles. Tout est à mon avis une question d’intonation dans les propos de Jésus : enseignait-il au moyen d’imprécations, de bons mots ou alternait-il les registres rhétoriques ?

Que dire encore de la représentation d’un riche incapable de franchir la porte d’entrée du Royaume, là encore un exemple d’exagération grotesque ? Que le chas de l’aiguille soit le comble de l’étroitesse ou le surnom donné à une des portes pratiquées dans l’enceinte de Jérusalem, peu importe, l’idée est la même : une fois de plus, Jésus pousse à l’extrême la situation, tel un caricaturiste forçant le trait et emploie une image drôle, à la Plantu : le chameau passe la tête, le cou, une première bosse à l’intérieur de Jérusalem et même en se contorsionnant sa seconde bosse et son arrière-train. Quant au riche, traînant ses sacs d’or et de diamants, il reste définitivement coincé à l’extérieur de l’enceinte en raison de sa charge excessive : il ne peut plus ni avancer, ni reculer ! Et Jésus peut aller jusqu’au scatologique lorsqu’il affirme que ce qui souille l’homme n’est pas ce qui sort de son corps mais ce qu’il profère par sa bouche.

Nous pourrions également faire l’hypothèse d’autres modalités d’action et de discours de type ironique quand il tourne en dérision des interdits en accomplissant des miracles un jour de sabbat ou oppose le bon samaritain à un prêtre et un lévite : il s’agit de provocations délibérées pour mettre en face de leurs contradictions hypocrites ceux qui privilégient confortablement la lettre à l’esprit. Je pourrais continuer : comment ne pas rire par exemple en se figurant les démons de Gerasa se réfugier dans un troupeau de porcs se précipitant ensemble dans le vide ? J’imagine Jésus blagueur et son auditoire hilare, une foule au rire communicatif. Si nous acceptons ce point de vue, les Béatitudes pourraient aussi s’entendre comme un sommet de l’ironie : peut-être une promesse aux malheureux mais surtout comme un avertissement aux opulents, aux puissants, aux violents, aux hédonistes, etc.

Au terme de cette petite démonstration, il me semble que l’on peut rire de tout, en particulier avec Jésus. C’est une question de point de vue adopté, sinistre ou goguenard. Toutes les paroles du Christ que je viens d’évoquer peuvent être entendues comme des avertissements sévères mais aussi des bonnes blagues destinées à ancrer un enseignement dans la mémoire des disciples et des foules qui l’écoutent. Pourquoi ne pas croire que si Jésus attirait un public aussi large, c’était aussi en l’amusant par ses propos comme savent le faire certains enseignants charismatiques ou comme il est de coutume dans tout bon discours prononcé par un anglo-saxon ? Une autre vision de l’alternative entre la pesanteur et la grâce nous est ainsi donnée. Vous l’aurez compris, pour moi la pesanteur est du côté de l’esprit de sérieux et la grâce divine peut se manifester par certains rires comme tant de rabbins, héritiers de la culture dans laquelle Jésus vivait, l’ont si bien compris.

Autre point de désaccord avec la thèse de Baudelaire : le rire serait la manifestation d’une prétention à la supériorité. C’est à l’évidence avéré dans certaines formes mais pas dans toutes : l’autodérision tend au contraire à se moquer de soi, de ses travers, à se reconnaître l’égal des autres susceptibles d’être moqués, voire à manifester plaisamment son infériorité. Avec l’autodérision, contrairement à ce qu’affirme Baudelaire, c’est bien l’homme qui tombe qui rit de sa chute. Là se trouve le burlesque des Keaton, Chaplin, Tati, Laurel et Hardy, Bourvil, De Funès, Monty Python, ou aujourd’hui Dujardin et consorts.

2-Bergson et le burlesque

Me voilà donc maintenant juché sur les épaules de Baudelaire. Attaquons désormais la face nord de Bergson, un demi-siècle plus tard. Sobrement intitulé Le rire, son célèbre essai sans cesse réédité entend expliciter “la signification du comique”. Comme Baudelaire, Bergson voit dans le trébuchement d’un passant l’archétype de la situation risible. Face à cette chute, le rieur pourrait s’entendre rétorquer par une personne compatissante ou la victime du trébuchement : “Et vous trouvez ça drôle ?” Le rire est alors pourtant irrépressible face à une situation burlesque : le grotesque d’un bipède un instant condamné à s’affaler sur son séant, les quatre fers en l’air. En philosophe, Bergson se démarque néanmoins du poète qu’il cite peu au demeurant. En premier lieu, si Baudelaire s’intéresse au rieur, au caricaturiste, Bergson se centre sur le risible, le caricaturé, remarquant par exemple que “la nature obtient souvent elle-même des succès de caricaturiste”. Ensuite ce dernier énonce ainsi un but différent : “notre méthode, qui consiste à déterminer les procédés de fabrication du comique, tranche sur celle qui est généralement suivie, et qui vise à enfermer les effets du comique dans une formule très large et très simple.” Je ne suis pas sûr qu’il soit parfaitement fidèle à son projet quand il pose que le comique, selon une formule qui a fait florès, est “du mécanique plaqué sur du vivant”. Sur du vivant, certes, mais du mécanique, n’est-ce pas un peu réducteur ? Lui-même utilise souvent le vocable de ”raideur”, plus général et plus compatible avec des attitudes humaines que le terme de “mécanique”. Soyons honnête en ajoutant un développement un peu moins synthétique et un peu plus englobant de Bergson : “Est comique tout arrangement d’actes et d’événements qui nous donne, insérées l’une dans l’autre, l’illusion de la vie et la sensation du mécanique.” Bergson penche du côté du burlesque, ce prisme contemporain du cinéma muet naissant au moment où il publie son essai. Henri Bergson semble annoncer que Buster Keaton sera dans la décennie suivante son meilleur disciple.

Si Bergson cite à de nombreuses reprises des scènes ou des paroles comiques, il en atténue la drôlerie en les surplombant de ses démonstrations : ce qui était drôle est ravalé au rang d’argument au risque de ne plus l’être, l’essentiel étant pour le philosophe de définir des procédés comiques.

En notre époque où les promoteurs de l’intelligence artificielle nous font tant de promesses, nous pouvons constater, au moins jusqu’à présent, qu’un plaquage machinique reste bien en peine de produire des effets comiques. Il est vrai que nous avons connu bien des évolutions depuis un peu plus d’un siècle.

Mais Bergson ne pouvait ignorer l’humour dont avait fait preuve Montaigne lorsqu’il affirma : “Au plus élevé trône du monde, on n’est jamais assis que sur son cul”. Ce travail de l’esprit, qui consiste à nous ramener à notre juste mesure, produit de puissants effets comiques. Il résulte d’une réflexion et n’a rien d’automatique ni de mécanique, sauf à considérer après Newton notre cul comme une pomme qui tombe lorsque nous nous asseyons. Et c’est notre séant et non du mécanique qui est alors plaqué sur le siège…

Enfin pour continuer de décortiquer la définition canonique de Bergson, l’humoriste ne plaque pas, il ajuste une mécanique de précision pour en faire émerger de l’inattendu amusant, lorsqu’il a le talent nécessaire pour ce faire. Cela marche ou non selon l’humeur du public, la justesse de la construction et la qualité de l’interprétation. Un même sujet peut donner lieu à des réussites ou des échecs. En recourant au terme de “ressort” à de nombreuses reprises, Bergson suggère bien plus qu’un simple plaquage, une cinématique complexe plutôt qu’un trivial aplatissement. Les rapports humains sont ici nécessairement élaborés.

L’expression de la “politesse du désespoir” utilisée pour définir l’humour suggère des sentiments subtils. Elle sonne si juste qu’elle a été attribuée à de nombreux auteurs prestigieux d’aphorismes même si elle semble être due au cinéaste Chris Marker, écrivain et, entre autres, réalisateur de films expérimentaux (dont La jetée). Difficile d’inclure la politesse du désespoir dans la catégorie bergsonienne du mécanique plaqué sur du vivant : du vivant, certainement oui, mais du mécanique, sauf à imaginer une horloge sensorielle, je vois moins. Ni la politesse ni le désespoir ne relèvent du registre du mécanique. Il serait sans doute toujours possible de faire glisser cette expression raffinée dans la description du procédé par souci d’orthodoxie bergsonienne, mais ne perdrions-nous pas l’essentiel par ce forçage ? Bref, le projet de Bergson d’une définition précise est tout aussi louable dans son intention que brillant dans son exécution mais à mon sens par trop réducteur.

3-Girard et la chatouille

Avançons encore d’un demi-siècle pour découvrir l’inédit de René Girard que Benoît Chantre a eu l’heureuse idée de porter à notre connaissance, ouvrage intitulé d’une manière quelque peu inattendue Naïveté du rire. D’autres que moi, et Benoît le premier, qui a soigneusement commenté et annoté l’essai, vous en parleraient plus savamment que je ne saurais le faire. Je vais malgré tout vous dire ce que j’en retiens pour ma propre gouverne.

Girard part du chatouillement comme moyen de provoquer le rire en effleurant des parties du corps en général les mieux protégées comme les aisselles ou la plante des pieds. Cette origine reste présente jusques dans un essai d’interprétation du comique parue en 1972 sous le titre Un équilibre périlleux : “Le rire physique […] a pour but de repousser une agression venue de l’extérieur et de protéger le corps contre une éventuelle intrusion.” Mais s’il se prolonge en quasi-convulsions, il finit par nous affaiblir face à cette menace.

Chez Girard comme chez ses prédécesseurs, l’approche du rire hésite entre l’involontaire et l’intentionnel. La canonique chute impromptue du passant ou du patineur cède parfois la place au savoir-faire de l’auteur comique capable de doser une sorte de drogue pour produire l’effet désiré.

Ce qui est particulièrement amusant dans l’essai de Girard est la disqualification du philosophe pour traiter du rire : il s’agit d’un objet qui lui échappe. Et Girard finit par se référer à la célèbre scène du Bourgeois gentilhomme qui met aux prises les professeurs particuliers de M. Jourdain avec le maître de philosophie qui, malgré son intention d’apaiser leur querelle, s’y laisse aspirer, faisant du dernier venu le plus risible d’entre tous. Dans un parallèle audacieux, il va même jusqu’à établir une parenté avec Oedipe Roi où la recherche du responsable de la peste à Thèbes oppose Œdipe, Créon et Tirésias comme celle de la primauté de leur discipline les maîtres de M. Jourdain. Molière maîtrise la dose qui déclenche le rire chez son public et place le philosophe du côté du risible en allant jusqu’à suggérer à ses spectateurs qu’ils rejoignent aussi, en de certaines circonstances, le camp des risibles. Si tous les personnages sont ridicules, à commencer par M. Jourdain, alors il doit bien y avoir chez chaque spectateur un peu de cette prétention de parvenu à vouloir s’élever plus haut que son cul ou de celle de ces maîtres qui font de leur art le fondement de leur supériorité alléguée. Car le ridicule menace toujours qui veut rire sans être à son tour objet risible, tel le patineur se moquant de celui qui vient de choir juste avant de tomber à son tour, déséquilibré par ses convulsions irrépressibles.

Conscient de l’intersubjectivité à l’œuvre dans le rire, Girard perçoit mieux que ses prédécesseurs la possibilité d’indifférenciation entre rieur et risible et la contagion imitatrice qui unit tout ou partie des acteurs d’une scène comique. Si les rapports qu’il établit pour l’exprimer entre justifiable, justifié, injustifiable et injustifié, résidus d’une ultime tentative phénoménologique avant son abandon, si ces rapports ne me semblent pas toujours limpides, il met en évidence cette singularité du rire qui résiste ainsi à l’explication savante.

En revenant à l’emprise corporelle de la chatouille, il nous suggère que l’humoriste est lui-même capable de prodiguer une chatouille intellectuelle en sachant quand, où, comment, à qui, dans quel contexte et encore à quel rythme la faire. La métaphore de la chatouille devient en définitive la meilleure explicitation de l’essence du rire ou de sa mécanique, cette relation “pour de rire”. Comme il le fera un peu plus tard avec le désir mimétique, Girard parvient ici à une évidence simple et efficace là où ses prédécesseurs ont approché le phénomène relationnel d’une manière partielle en privilégiant un angle de vue particulier. Nous sommes semblables dans la rivalité mais aussi dans un rire réconciliateur où chacun se projette à la place de l’autre. Girard nous offre le panoramique là où le grand-angle était jusqu’alors au mieux accessible à ses prédécesseurs.

A vrai dire, la plupart des éléments du puzzle nécessaire à l’établissement d’une préférence pour l’humour et le sourire partagé face à l’ironie mordante et l’exclusion du risible sont désormais à disposition.

4-Et moi… l’humble prétentieux

Quant à moi, je vais maintenant prétendre ajouter au Girard d’avant Girard, près de trois quarts de siècle après que mon maître vénéré a écrit son essai séminal. Car le rire est aussi un rapport humain de type mimétique et de forme triangulaire comme l’a formalisé Mensonge romantique et vérité romanesque, quelques années seulement après la rédaction de Naïveté du rire. Sa géométrie relie sans surprise trois sommets : moqueur, rieur(s) et risible. Le phénomène ne dépend pas principalement du moqueur ni du risible mais d’un mécanisme de psychologie “interdividuelle” qui met en relation plusieurs parties. Le rire est aussi une arme de séduction et de persuasion, donc de suggestion, ainsi qu’une imitation. Ce couple suggestion/imitation est bien le double mouvement relationnel que Jean-Michel Oughourlian met au principe de sa déclinaison psychologique de la théorie mimétique.

Les rieurs imitent le moqueur aux dépens du risible et ce, qu’il s’agisse d’une situation impromptue ou d’un scénario et de dialogues imaginés par un auteur comique et interprété par un comédien qui sait les rendre amusants. Les rieurs sont soumis au désir mimétique suggéré par le modèle que leur fournit le moqueur en observant ensemble l’objet risible. Il s’agit de mettre, selon l’expression bien connue, “les rieurs de son côté”. Notons à ce point que le modèle est en général conscient de sa capacité d’entraînement alors qu’il l’est souvent, dans sa version girardienne habituelle, “à l’insu de son plein gré”, comme les Guignols de l’info l’avaient fait dire à un cycliste dont le dopage venait d’être révélé. En fusionnant le groupe des rieurs avec le moqueur, on exclut de facto le risible, tel une victime émissaire, répondant ainsi d’une seule voix à la question : “De qui se moque-t-on ?” Quant au railleur, il est alors assimilable à l’officiant qui accomplit le sacrifice de l’objet de la dérision. Et il est avéré que le rire est contagieux : c’est, entre autres, le ressort de toute comédie et une condition nécessaire du succès de l’entreprise. Bref le rire est ce qui réunit les participants à une scène quasi-sacrificielle dont la pseudo-promotion du Bourgeois gentilhomme en Grand Mamamouchi fournit une illustration classique.

Donc le rire rend manifeste en première analyse un rapport humain de désir mimétique comme les autres. Si comme le désir mimétique, le rire est le propre de l’humain, il nous offre néanmoins parfois une perspective originale. C’est notamment le cas lorsque le moqueur prend l’initiative de s’offrir en risible et de se joindre aux rieurs auxquels il aura ainsi suggéré l’hilarité. Si vous acceptez ce point de vue, l’autodérision se place sans doute au confluent des deux rapports de désir décrits par Girard que sont le narcissisme et le masochisme. Se railler est une tactique propre à attirer l’attention sur soi. Et il n’est pas rare que les humoristes séduisent et attirent davantage que les tenants de l’esprit de sérieux. Mais contrairement à la coquette qui tente d’accréditer l’idée qu’elle se désire elle-même en se pavanant, l’humoriste tendra à s’auto-dénigrer dans l’espoir d’être consolé, voire admiré et même aimé.

Bref, il s’agit alors d’aplatir en quelque sorte le triangle en une droite qui relie les rieurs et l’objet qui se propose délibérément à leurs rires. Et pour moi, là se tient le sommet du comique. Renversant la formule de Bergson, je serais tenté de dire que c’est alors du vivant plaqué sur du mécanique. Et pour aller contre Baudelaire, je prétends que le comique, la puissance du rire, se trouve au plus haut dans l’objet du rire dès lors qu’il s’assume comme risible, autodérision dans laquelle Baudelaire excellait au demeurant. Et contre le Girard de Naïveté du rire, je postule que cette confession participe alors d’une conversion qui n’est pas si ratée que cela, et parfois qui est même parfaitement réussie. Avec Flaubert et Proust, mais aussi probablement dès Shakespeare et Cervantès, il est possible de faire une place à la lucidité du rire dès lors que les écrivains invitent leurs lecteurs à rire d’eux-mêmes. Girard remarque d’ailleurs que les grands écrivains deviennent leurs propres pasticheurs dans leurs dernières œuvres [2].

Pour pousser audacieusement le bouchon girardien encore plus avant, dans l’océan de comique de dérision qui baigne les “seuls en scène” et les talk shows, que les Québécois traduisent littéralement en “vitrines linguistiques”, regroupant des chroniqueurs plus ou moins drôles, les îlots d’autodérision sincère me semblent la formule humoristique en pratique la plus assimilable à une conversion, un effort pour quitter le “mensonge romantique” et approcher la “vérité romanesque”, une forme de confession sans complaisance : ainsi en nommant Marcel le personnage principal de La Recherche, Proust nous fait comprendre qu’en se moquant de ses personnages, et Dieu sait s’il ne s’en prive pas en utilisant de multiples procédés comiques, c’est d’abord et avant tout de lui qu’il se moque en tant que snob, pédant, jaloux pathologique, etc. Il se révèle à ses lecteurs comme risible, voire ridicule, à l’instar de ses contemporains qui, eux, n’ont pas cette lucidité. Marcel, c’est Jean Santeuil qui se reconnaît désormais aussi risible que les autres personnages de son roman. Contrairement au postulat de Baudelaire, le moqueur renonce en l’occurrence à toute prétention à la supériorité. Il ouvre un espace de connivence à ceux qui sont disposés à accepter ce qu’il révèle de lui comme d’eux-mêmes.

L’autodérision relève enfin sur un mode mineur, me semble-t-il, de la summa divisio que Girard nous a proposée entre sacrifice de soi et sacrifice d’autrui en interprétant l’épisode biblique du jugement de Salomon : ne rire que des autres ou rire en toutes circonstances de soi, cela change tout.

Je conclus avec un propos prêté au stoïcien Epictète, au premier siècle de notre ère, auquel Girard, Bergson et Baudelaire auraient sans doute souscrit : “Celui qui rit de lui-même ne manque jamais de choses pour rire.” Bref, si nous manquons toujours d’être, jamais nous ne manquerons d’être… risibles, surtout lorsque nous proférons de doctes certitudes comme je viens de m’y essayer.

[1] « C’est l’histoire d’un mec, un chapardeur, Marcel qu’i’ s’appelle. Complètement bourré, i’ vient de se cogner méchamment la tête contre une poutre de la maison qu’il cambriole. Son acolyte se met alors une écharde dans l’œil en regardant de trop près une table en marqueterie dont il évalue le prix à la revente. Sympa, Marcel prend une pince à épiler pour enlever l’écharde, essaie une fois, deux fois, pas moyen. I’ risque même d’éborgner son compère. À la fin, son pote excédé lui dit : arrête Marcel, tu t’es mis le bois dans l’œil ! »

[2] In Un équilibre périlleux. Essai d’interprétation du comique. Appendice à Naïveté du rire, Paris: 2025, Grasset.