par Jean-Marc Bourdin

Les deux dernières semaines viennent d’être marquées par le processus de confirmation de la nomination à la Cour suprême des Etats-Unis du juge Brett Kavanaugh par le Sénat sur la proposition du Président Donald Trump.

Un an après #MeToo, une nouvelle déflagration mimétique a été déclenchée par Donald Trump, celui dont nous avions dit ici en 2017, quelques temps après son élection qu’il était « L’homme qui arrive par le scandale ».

Mais il est aussi celui par qui la « scandalisation » permanente de notre monde, si vous me permettez ce néologisme, est arrivée. Rappelons-nous en effet qu’avant l’affaire Weinstein et l’effet planétaire du #MeToo, se déroulèrent, comme l’a noté justement Annette Lévy-Willard dans ses Chroniques d’une onde de choc. #MeToo secoue la planète, parues aux éditions de l’Observatoire / Humensis en juin 2018, les manifestations monstres du 21 janvier 2017. Elles adoptèrent pour symbole le bonnet rose à petites oreilles en réaction au « pussy » (la chatte) dont le nouveau Président des Etats-Unis avait prétendu qu’il était la partie du corps par laquelle il attrapait et soumettait les femmes.

De ce point de vue, Harvey Weinstein est bien un bouc émissaire : il est celui sur lequel se sont focalisées les accusations avec le plus d’éclat médiatique, notamment en raison du milieu professionnel de l’industrie cinématographique dans lequel il exerçait. En tout cas, il n’est certainement pas davantage que Donald Trump un propagandiste de ces violences faites aux femmes et du droit irrépressible à la toute-puissance. Avec l’hypocrisie qui sied à ceux qui n’éprouvent pas de sentiment de culpabilité, il avait d’ailleurs participé aux manifestations du 21 janvier 2017 qui faisaient alors porter les accusations sur le Président des Etats-Unis intronisé la veille.

S’agissant de Donald Trump, on voit bien comment la question des scandales sexuels tend à prendre une place déterminante dans ses mises en accusation multiples. Notamment en raison de l’achat du silence de certaines de ses anciennes « conquêtes » au moment où leurs révélations auraient pu nuire à sa campagne électorale. Tout cela se mêle avec l’enquête sur la possible manipulation russe de l’élection à la présidence des Etats-Unis dans un salmigondis probablement inédit. L’indifférenciation si liée à la crise mimétique et à l’origine de sa résolution violente, efface toutes les catégories sous les coups répétés des abus de pouvoir.

Autre symptôme de l’indifférenciation à l’œuvre, la conception de la souveraineté mondiale par les Etats-Unis se traduit par l’extra-territorialité de sa législation monétaire qui lui permet d’imposer sa volonté aux autres pays qui croyaient voir leur souveraineté garantie par le droit international. Et leur président actuel éprouve sans aucune retenue un désir pseudo-narcissique de se montrer à ses contemporains en souverain du monde, communiquant quotidiennement par tweets et augmentant les droits de douane selon son bon plaisir.

Malgré cette omnipotence toujours revendiquée et assez souvent manifestée, sera-t-il toutefois à la merci d’un grand accusateur ou d’une coalition de traitres issus de la Maison Blanche comme dans la Rome impériale le furent nombre de Césars, rappelant une fois encore que la roche tarpéienne n’est jamais bien loin du Capitole ? L’avenir le dira. Ce n’est sans doute pas le plus important de ce qui se passe.

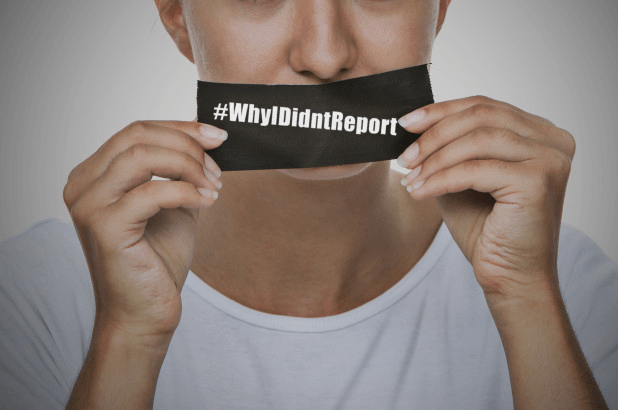

En effet, avant de voir jusqu’où iront les investigations et les mises en accusations du procureur spécial Mueller au terme d’une procédure judiciaire si éloignée de celle que nous connaissons en France, le sujet du moment est bien que Donald Trump a, en quelque sorte, repris directement la main dans l’affaire #MeToo. Il a en effet été directement à l’origine du nouveau #WhyIDidntReport. Tout part, ironiquement, de la procédure de nomination à la Cour Suprême d’un nouveau juge Brett Kavanaugh qui devrait assurer au conservatisme moral étatsunien une majorité de longue durée au sein de cette instance ; celle-ci fixe en effet la jurisprudence au fondement de tout droit anglo-saxon, donc détermine, souvent plus que la législation, ce qui est autorisé ou interdit dans tout le pays. Or la moralité de ce nouveau juge a été mise en cause par une accusation d’agression sexuelle par une de ses anciennes condisciples, Christine Blasey Ford. Donald Trump, qui a promu la candidature de Brett Kavanaugh, s’est fendu d’un de ses tweets qui donnent des sueurs froides à ses conseillers et réjouissent ses fervents soutiens : « I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place! » (Je ne doute pas que, si l’agression sur le docteur [Christine Blasey] Ford avait été aussi grave qu’elle le dit, une plainte aurait été aussitôt déposée auprès de la police locale par elle ou ses parents aimants. Je demande qu’elle témoigne de telle sorte que nous sachions le jour, l’heure et le lieu ! ma traduction). En effet, Mme Ford avait un temps hésité à témoigner devant la commission sénatoriale qui devait permettre d’entériner ou non la désignation de Brett Kavanaugh à la Cour Suprême.

En agissant ainsi, Donald Trump s’est en quelque sorte réapproprié le scandale Weinstein en déclenchant en retour un nouvel hashtag au fort pouvoir de contagion mimétique : #WhyIDidntReport! Ce nouveau « moi aussi » porte cette fois sur les circonstances qui ont empêché ou dissuadé les victimes d’agressions sexuelles et de viols de porter plainte. Ce hashtag donne ainsi l’occasion d’un éclairage complémentaire sur l’impunité dont ont longtemps joui les agresseurs et les violeurs. Et permet de rappeler que seuls 0,5% des viols commis aboutissent à une condamnation à une peine de prison, notamment en raison du faible nombre dépôt de plaintes, lequel est lui-même déterminé en partie par la probabilité très réduite de déboucher sur une condamnation dans des situations de type parole contre parole. Remarquons au passage que de telles situations imposent au demeurant le mensonge à l’un des protagonistes et la difficulté pour l’autre à convaincre de la vérité ; et que la justice, sauf témoignages à charge ou à décharge probants, ne vaut guère mieux que l’ordalie pour faire émerger ce qui s’est réellement passé.

Comme me le fait remarquer un de mes relecteurs, « Donald Trump, en jouant avec les mécanismes mimétiques à partir de la connaissance toute instinctive qu’il en a, déclenche en cascade des phénomènes inédits de dévoilement du réel, ce qui serait à l’opposé de ce qu’il cherche à faire », lui qui est simultanément pourfendeur des infox (néologisme français pour traduire fake news) et émetteur de fausses informations. L’hilarité qu’il a déclenchée lors de la dernière assemblée générale des Nations Unies en vantant les progrès que son administration avait fait faire dans un temps record aux relations internationales, en fournit au demeurant un témoignage plaisant. Il est à la fois le roi et son fou tout en semblant jouir de ce dédoublement.

En agrégeant les épisodes dramatiques et cocasses qui se sont succédé à grande vitesse ces deux dernières années, entre indifférenciations inédites entre sexe, politique et droit mais aussi vérité et mensonge, d’une part, et réunions mimétiques de victimes qui deviennent des foules, d’autre part, nous tenons là les ingrédients d’une révolution globale, la première de son genre. L’espérance marxiste pourrait se réaliser sur un objet tout différent, celui d’une remise en cause profonde de la domination patriarcale, et grâce à des technologies qui ont rendu désormais possible une internationalisation des revendications. L’Etat de droit est-il encore une réponse adaptée à un tel contexte, comme il l’avait été pour réguler depuis un siècle et demi la lutte des classes entre prolétariat et bourgeoisie, sa réussite la plus éclatante ? Il devra en tout cas, partout où il est saisi, tenter a minima de dire la vérité de ses normes alors qu’il est confronté à quatre abus qui se combinent : l’abus de pouvoir et l’abus de faiblesse, l’abus de droit et la dénonciation abusive qui forment la trame des affrontements juridictionnels qui vont se dérouler dans les années à venir en Occident, mais probablement au-delà, par exemple en Inde où le #MeToo semble désormais produire des effets.

Diplômé de Sciences Po Paris et licencié en philosophie de l’Université Paris-Sorbonne après un double cursus,

Diplômé de Sciences Po Paris et licencié en philosophie de l’Université Paris-Sorbonne après un double cursus,