par Hervé van Baren

« Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans paraboles, afin que s’accomplisse ce qui avait été dit par le prophète : J’ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. » (Mt 13, 24-35)

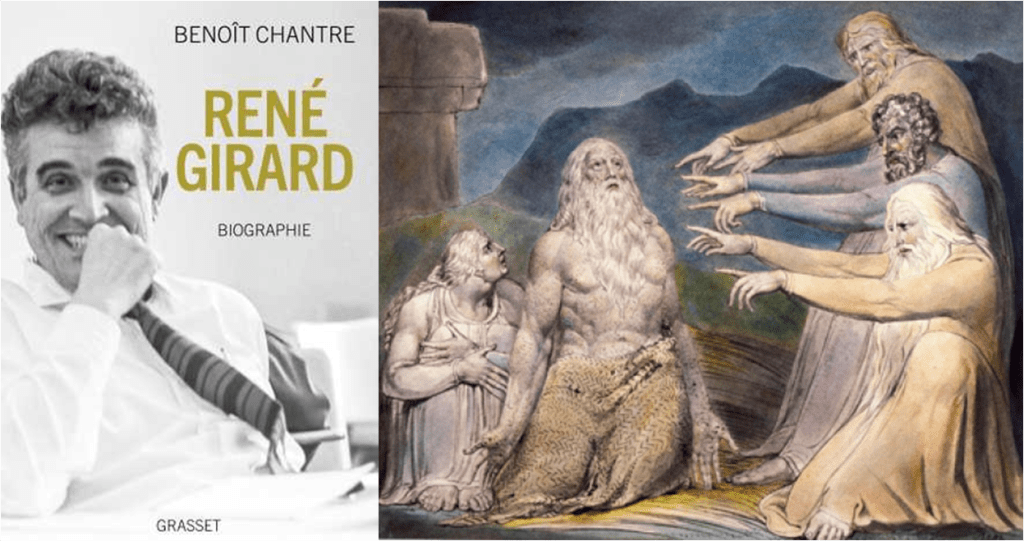

Il y a des œuvres et des commentaires sur les œuvres. Ces derniers forment, de l’opinion générale, un mode mineur, et ce préjugé est bien compréhensible. Le commentateur se tient sur l’épaule d’un plus grand que lui. Pourtant, il est des commentaires qui transcendent cette hiérarchie naturelle, et la biographie que Benoît Chantre consacre à René Girard (1) fait partie de cette catégorie. Car cette biographie est plus qu’une biographie : c’est un commentaire éclairé et surtout, éclairant.

Pour preuve la tempête que cet ouvrage a déclenchée dans mon esprit, à la lecture du chapitre consacré à un livre pourtant « secondaire » de René Girard, et pas mon préféré non plus : la Route antique des hommes pervers. M’efforçant de comprendre ce que je lisais, j’avais le sentiment de passer à côté de quelque chose d’essentiel.

J’ai fini par identifier la source de mon trouble, une citation de Girard :

« Nulle part dans la Bible vous ne trouverez l’idée que la cité des hommes doit s’accommoder de la violence fondatrice, lui faire sa place, sous prétexte que « c’est un grand remède chez les humains ». (2) »

Et le commentaire de Benoît Chantre qui la précède :

« … la subversion opérée dans la langue du monde par le texte biblique [qui], chez les prophètes, n’est jamais double, mais toujours univoque (3) ».

Or si cette univocité correspond bien à l’image globale que nous avons du discours prophétique, ce dernier est presque toujours double dans les textes. Partout dans la Bible, les passages lumineux qui exposent la violence sacrificielle cohabitent avec des versets qui font la part belle au sacré, à la mythologie.

Il y a une condition pour passer de la dualité à l’unité. C’est le retournement parabolique, cette étrange mutation du texte, qui rend cette parole univoque, qui la transforme en Logos de vie.

Puisque nous basons cet article sur le chapitre consacré au livre de Job, relevons l’expulsion par Girard du prologue et de l’épilogue du livre, au prétexte que ceux-ci contredisent la thèse de la victime émissaire. Dans un article du blogue, Benoît Hamot réhabilite le prologue et l’épilogue en faisant apparaître la forme parabolique de l’ensemble :

« Le lien contradictoire entre l’évènement tangible et le discours métaphysique se noue à travers le Prologue. L’ensemble forme ainsi une parabole révélant l’ignorance des persécuteurs. […] Prologue et Épilogue construisent une parabole qui nous permet de regarder de haut ce qu’il en est réellement ici-bas : la route antique des hommes pervers est pavée de niaiseries métaphysiques. Le fait que nous ayons eu besoin de 2 500 ans pour pouvoir reconnaître cette parabole, passée inaperçue de René Girard lui-même, montre la formidable puissance à retardement de ce procédé si particulier.(4) »

Un autre éclairage providentiel vint à peu près simultanément de l’article de Jean-Marc Bourdin, lui aussi consacré à la biographie de Benoît Chantre et paru récemment dans l’Emissaire. Jean-Marc y analyse tout en finesse le thème de la métaphore et de la pensée analogique, un des thèmes majeurs du livre de Benoît Chantre, et il y relie la parabole :

« Par ailleurs […] il serait difficile de ne pas mentionner à ce point le langage parabolique […] qui, à l’évidence, recourt à l’analogie pour nous toucher à défaut de nous faire entendre directement la parole de vie (5) ».

Le lien est fait, que je n’aurais sans doute pas fait sans cette courte remarque.

Revenons à la biographie.

« Le désir mimétique se révèle dans une grande métaphore qui traduit aussi bien la complexité des rapports qu’il suscite que leur misère extrême, leur essentielle pauvreté (6) ».

Au lieu d’une « grande métaphore », il faudrait dire : une parabole. Pour « dégager et dénoncer la source violente des métaphores, soit le « mécanisme victimaire (7) » », il faut une métaphore qui détruit la métaphore mondaine, par un jeu de substitutions qui nous oblige à contempler notre violence sans pouvoir l’expulser (8). C’est la définition des paraboles bibliques. Elles sont traquenard, elles utilisent notre réflexe de « traduction » des métaphores en signes concrets – puisque le langage procède de la sorte – pour nous amener là où ne voulons pas aller : le lieu d’où nous pouvons contempler notre violence. La parabole, ce que Benoît Chantre appelle la grande métaphore, est un détournement de la métaphore pour l’amener à réaliser l’inverse de ce que cette dernière est censée faire : dissimuler la réalité de la violence.

Notre erreur historique et collective est d’avoir cru que les versets de la Bible, émanant du divin, ne pouvaient contenir que la partie lumineuse du discours. Voilà une définition de la lecture sacrée. Benoît Chantre nous montre qu’il n’en est rien et nous explique pourquoi :

« [Le texte biblique] peut faire coexister la « vérité des persécuteurs » et la « vérité des victimes », le discours mensonger des faux amis et la parole véridique de Job […]. [Le texte biblique] ne déploiera son génie propre qu’à la condition de faire du premier discours une « mystification »et du second une « vérité inconditionnelle, absolue » ; c’est-à-dire une « démythification ». La rupture d’équilibre est cette fois essentielle : la vérité n’est pas au même niveau que le mensonge, elle le « contient » et le « comprend ». Nouvelle occasion de rappeler que la « coexistence des inconciliables » n’implique par leur confusion, mais leur distinction. (9) » (nous soulignons)

Tout est dit. La parabole doit nécessairement représenter « le vrai et le faux (10) ». La parabole est nécessairement coexistence de la parole divine et de la parole des humains. Le retournement parabolique, qui, contrairement à ce que pensait Girard, est loin d’être acquis malgré la révélation de la Croix, commence par faire le tri entre le bon grain et l’ivraie du texte, et c’est cela la révélation. C’est cela, la démythification opérée dans le texte, par le texte, dont parlent Girard et Chantre.

Sans cette coexistence du vrai et du faux, toute déclaration, toute parole ne peut que devenir un nouveau totalitarisme, une nouvelle mythification du monde, une nouvelle justification du mécanisme victimaire. D’où la notion centrale d’« analogie » qui permet de mettre au jour les « différences », comme Girard l’avait bien compris. Une parole qui prétend révéler les structures de violence invisibles doit être une « parole totale » :

« Il faut dégager le moteur secret de tous les ordres symboliques. On le fera dans la lumière du « Logos de vie », d’une parole totale qui contient et comprend la parole du monde. (11) » (nous soulignons)

Girard a été, je pense, victime de son intelligence, de son exceptionnelle capacité à « déconstruire » les textes pour en révéler les structures sous-jacentes. Ce qui lui semblait naturel ne l’était pas, loin s’en faut, pour nous. En nous désignant les paraboles, en soulignant leur extraordinaire capacité à rendre audible la parole des victimes, il nous a bercés dans l’illusion que nous étions nous aussi capables de « démythifier » le texte ; c’est la prérogative des grands pédagogues.

Pourtant, il est essentiel de préciser que les paraboles bibliques n’autorisent pas cette démythification, qu’elles ne la facilitent pas ; au contraire, elles l’interdisent, selon l’instruction divine aux prophètes de « révéler sans révéler » (12). S’il est vrai que le Christ, le Logos de vie incarné, est le seul à être digne de rompre les sceaux qui dissimulent la part cachée du Livre, et que sur la Croix tout est accompli, dans la matérialité et la temporalité du monde, les paraboles diffèrent la réalisation concrète de cette révélation, précisément par le message dual qu’elles portent, y compris dans le Nouveau Testament. Tant que nous restons prisonniers du sacré, il nous est impossible de faire le tri entre « parole du monde » et « parole de Dieu ». C’est le verrou ultime, et la clé qui permet de le faire sauter s’impose avec évidence à la lumière de l’Histoire : il faut nécessairement passer par le désenchantement du monde ; il faut renier le sacré, détruire le sacré, pour pouvoir déclencher le mouvement de retournement du texte, qui alors confirme et justifie cette destruction parce que le texte détruit dans un même élan son propre sacré.

Voilà qui explique pourquoi seul Girard a été capable d’initier ce processus. Lui seul parle à la fois depuis le camp des « désacralisateurs », des iconoclastes, et depuis celui des « croyants », des gardiens de la tradition. Lui seul « déconstruit » la parole du monde alors qu’il va à la messe dominicale. Ce qui a été perçu par ses contemporains comme une démarche inconsistante, incongrue, et qui lui a valu tant de quolibets et de rejets, était en réalité le seul positionnement permettant de dépasser le « logos de mort » du monde, de nous donner accès au « Logos de vie ».

Lui seul pouvait entendre en même temps les deux langages, et par conséquent lui seul pouvait surmonter la confusion entre sacré et saint, condition pour recevoir la révélation contenue depuis le commencement dans les textes mêmes.

Ces constats, bien qu’ils soient aussi une critique de l’œuvre girardienne, n’y objectent nullement. Il ne s’agit pas de dénoncer une erreur de Girard pour proposer un amendement de la théorie mimétique. De telles démarches soi-disant objectives dissimulent presque toujours la « terreur sacrée » qu’inspire la pensée girardienne, en particulier la lecture d’ « Achever Clausewitz », à celles et ceux qui ont le courage d’aller au bout de sa logique. Les critiques les plus féroces de Girard parlent ainsi mieux que ses amis qui, tels Elifaz, Bildad et Çofar, cherchent inconsciemment à le ramener dans le « droit » chemin, la Route antique des hommes pervers.

On m’objectera qu’il n’y a pas d’erreur, ce n’est qu’une question de mots. Parabole ou métaphore désignent la même chose. C’est vrai, et ce n’est pas la forme parabolique en soi qui fait la différence. Le détail-clé, c’est la dissimulation parabolique, le grand soin qu’apportent les auteurs de la Bible à écrire leur texte de façon à interdire l’accès à la parabole/métaphore retournée, à nous enfermer dans la lecture sacrée.

Girard était conscient de la « fragilité locale » de l’édifice qu’il avait érigé. Benoît Chantre rapporte :

« Si Girard persiste à penser que les philosophes du contrat n’ont pas une conception assez radicale de la violence humaine, il reconnaîtra, trente ans plus tard, n’avoir toujours pas trouvé la bonne « formulation » de son hypothèse, ne pas être parvenu à dire à la fois l’identité et la différence du religieux chrétien par rapport au religieux archaïque (13) ».

L’ironie est que Girard était le seul à avoir clairement vu « à la fois l’identité et la différence », et que cette nature paradoxale était constitutive de la révélation contenue dans le message. La « bonne formulation » passe par la parabole, dissimulée à notre vue.

Relever que Girard n’a pas perçu l’importance de la dissimulation de ce qu’il révélait, ce n’est pas aller contre Girard : c’est permettre de reconnaître à quel point il a raison, à quel point sa méthode de lecture de la Bible est pertinente et révolutionnaire. Le retournement parabolique n’annule pas Girard ni ne l’amende, il le confirme. Il confirme de manière éclatante la centralité du mécanisme victimaire dans la genèse de la violence. Il permet de faire apparaître d’autres victimes, beaucoup d’autres victimes, et de leur rendre une parole.

(1) Benoît Chantre, René Girard, biographie, Grasset 2023

(2) René Girard, La route antique des hommes pervers, p. 221, cité par B. Chantre p. 777

(3) Benoît Chantre, op. cit, Chapitre « Job et ses amis », p. 777

(4) Benoît Hamot, Pourquoi le mal frappe les gens biens ?, l’Emissaire

(5) Jean-Marc Bourdin, Penser (avec) René Girard : doubles sens, diptyques et métaphores, article à paraître dans l’Emissaire au moment où j’écris ces lignes

(6) Benoît Chantre, op. cit, p. 779

(7) Benoît Chantre, op. cit, p. 779

(8) voir mon article : La révélation a-t-elle eu lieu, une lecture du chapitre 20 de l’Evangile selon St Luc, le triple transfert parabolique.

(9) Benoît Chantre, op.cit, p. 789

(10) Coran, Sourate 13, 17

(11) Benoît Chantre, op.cit, p. 777

(12) voir Isaïe 6, 9-10

(13) Benoît Chantre, op. cit., p. 641

Très beau et très juste constat que de reconnaitre que Girard ne peut être le Christ, bien qu’il ait su y amener nos consciences alors libérées des mensonges du sacré.

Charles BAUDELAIRE

L’examen de minuit

La pendule, sonnant minuit,

Ironiquement nous engage

A nous rappeler quel usage

Nous fîmes du jour qui s’enfuit :

– Aujourd’hui, date fatidique,

Vendredi, treize, nous avons,

Malgré tout ce que nous savons,

Mené le train d’un hérétique ;

Nous avons blasphémé Jésus,

Des Dieux le plus incontestable !

Comme un parasite à la table

De quelque monstrueux Crésus,

Nous avons, pour plaire à la brute,

Digne vassale des Démons,

Insulté ce que nous aimons

Et flatté ce qui nous rebute ;

Contristé, servile bourreau

Le faible qu’à tort on méprise ;

Salué l’énorme Bêtise,

La Bêtise au front de taureau ;

Baisé la stupide Matière

Avec grande dévotion,

Et de la putréfaction

Béni la blafarde lumière ;

Enfin, nous avons, pour noyer

Le vertige dans le délire,

Nous, prêtre orgueilleux de la Lyre,

Dont la gloire est de déployer

L’ivresse des choses funèbres,

Bu sans soif et mangé sans faim !…

– Vite soufflons la lampe, afin

De nous cacher dans les ténèbres !

J’aimeAimé par 3 personnes

Tu as bien raison de labourer ton sillon. Les paraboles étaient effectivement au coeur des préoccupations de René Girard. Là se trouve sans doute la solution à de multiples apories que nous rencontrons en lisant (enlisant ?) la Bible. Ton cycle de conférences mensuelles sur la lecture parabolique va nous aider à vaincre nos dernières réticences pour passer à cette compréhension unitaire si difficile d’accès au commun des mortels.

J’aimeAimé par 3 personnes

Merci Jean-Marc. Sans oublier que si cette compréhension unitaire (j’aime la formulation) nous est si difficile d’accès, c’est par la volonté délibérée des auteurs, par l’ambiguïté du langage, à la fois sacré et destructeur de ce sacré. La singularité de la démarche de René Girard tient à sa capacité à discerner ces deux dimensions. Je ne pense pas que quelqu’un avant lui ait réussi à concilier ces deux points de vue (à part les auteurs, évidemment). La biographie de Benoît Chantre met remarquablement en exergue cet aspect de la pensée girardienne.

J’aimeAimé par 3 personnes

Nous sacralisons pour ne pas nous regarder en face. On se doit tout désacraliser pour connaître la seule vérité qui mérite d’être sacralisée parce qu’elle est sacrée.

J’aimeJ’aime

Merci Hervé de me citer, je voudrais préciser ceci à ce propos : ce qui pourrait apparaitre comme une critique de Girard (« parabole, passée inaperçue de Girard… » etc.) ne pourrait exister en dehors de sa pensée elle-même. Ces nuances sont apparues en poursuivant sa pensée, ce qui est aussi le cas pour une lecture du jugement de Salomon ou du reniement de Pierre. Je lis ces textes autrement, mais en application stricte de la théorie mimétique et de la conception de la Révélation que nous partageons. Il n’y a pas la moindre volonté de critiquer ou d’affirmer une différence. Nous le savons bien, car il nous l’a montré ; les différences sont illusoires, sans même évoquer les questions de rivalités…

Cela étant précisé, je rejoins ta recherche au sujet des paraboles, qui nous passionnent tous deux, comme tu le sais. Mais je me demande si l’expression « langage parabolique » ne conduit pas à envisager la Bible dans son ensemble comme si elle appliquait un procédé, que tu décris fort bien, mais ne risque-on pas de tomber dans un formalisme structurel? Au risque de me répéter, je limite pour ma part la parabole à un récit dans un récit, fréquent dans les évangiles, exceptionnel dans l’ancien testament. De mon point de vue, le but poursuivi en énonçant une parabole est double :

« C’est pour empêcher la foule de se retourner contre l’orateur que celui-ci recourt à la parabole, c’est-à-dire à la métaphore. » écrit Girard (le bouc émissaire, p.27), ce qui explique à mon avis assez bien ce que tu écris à propos de l’intention de ne pas faciliter la compréhension de la parabole.

« Paraballo signifie jeter quelque chose en pâture à la foule pour apaiser son appétit de violence, de préférence une victime, un condamné à mort ; c’est ainsi qu’on se tire soi-même d’une situation épineuse, de toute évidence. » (ibid.). La parabole serait donc, dans ce contexte précis, invention d’un personnage fictif, le substitut d’une victime émissaire en sursis : le narrateur lui-même. Par conséquent, il ne faut pas que les auditeurs comprennent entièrement ce dont il s’agit au risque, pour l’orateur, de se retrouver directement en position de bouc émissaire : le substitut fictif, cet écran, ne jouerait plus son rôle protecteur. Évidemment, un lecteur avisé devrait comprendre ce dont il s’agit. En utilisant le terme « écran », on peut évoquer le procédé cinématographique, sur lequel j’aurai à revenir.

Le second but poursuivi par la parabole, c’est, comme le soutient J-L. Marion, de déplacer le point de vue de l’auditeur, qui est celui d’un humain (point a), pour le mettre à la place de Dieu (point b). Ce procédé, c’est aussi celui de l’anamorphose, qui permet de percevoir une autre image d’une même réalité, image éventuellement inversée par rapport à la précédente. C’est d’ailleurs généralement le cas, car le point de vue de Dieu, c’est celui de l’agneau, de la victime, et le point de vue humain, c’est celui des persécuteurs. Je rejoins donc ce que tu développes, en citant Benoit Chantre, autour de cette question « d’une parole totale qui contient et comprend la parole du monde. » La parole totale, c’est le logos de vie, la vision des choses du point de vue divin (point b) : elle contient, ou englobe la vision des choses qui prévalait chez les hommes (point a). C’est aussi pour cela que le logos de vie contient aussi le sacrifice (b > a). C’est là, sans doute, la plus grande difficulté à laquelle Girard a dû se confronter, et qui l’a conduit, à travers son dialogue avec Schwager, à reconsidérer le sens de l’Épitre aux Hébreux.

J’apporterai aussi une nuance par rapport à cette idée à laquelle tu tiens : la volonté délibérée de différer le « retournement parabolique ». Car en dehors de cette nécessité pour l’orateur de se protéger dans l’immédiat, il me semble que la plupart des paraboles ont été parfaitement comprises sur le moment. Les persécuteurs sont souvent des personnes avisées : Caïphe sait très bien ce qu’il fait et pourquoi il le fait, au contraire de la foule qui condamne Jésus : ceux-là peuvent être pardonnés, « parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font ». D’où l’agacement perceptible des pharisiens (notamment en Lc. 16). Ils se voient mis à jour, mais ne peuvent pourtant faire preuve de violence conte l’orateur, précisément parce qu’ils voient leurs intentions éventées. C’est donc seulement après-coup que l’on ne comprendra plus les paraboles, et Lc.16 est emblématique de ce phénomène, puisque comme c’est aussi le cas pour le livre de Job, cette parabole continue à être incomprise de nos jours. C’est pour cela que j’attache une grande importance aux faits historique, au contexte, au réel : afin de retrouver le sens des paraboles. Le sens n’est donc pas volontairement occulté par l’orateur, sinon pour ceux qui « ont des oreilles pour ne pas entendre ». C’est malheureusement le cas de la plupart des théologiens, qui se croient toujours plus savants que les « docteurs de la loi » : ce dont je doute. Ils ont néanmoins des excuses ; beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et beaucoup de traductions traitresses. Ils ne parviennent plus à comprendre ce qui se joue dans la scène.

Après avoir exposé ces points de divergence, je crois pouvoir déceler ce qui réunit nos approches, et c’est encore Marion qui m’y conduit. Si la parabole est bien mise en rapport entre une vision humaine et celle de Dieu, si elle nous permet d’accéder à ce point surplombant, ou englobant, que nous ne pouvons jamais réellement occuper, mais seulement appréhender à travers des métaphores, alors on peut effectivement étendre ce projet, que Marion compare à l’anamorphose, à l’ensemble des récits bibliques. La parabole résume en quelque sorte ce dont il s’agit. Si la Bible est effectivement la parole de Dieu, le logos johannique, elle contient aussi l’ensemble de l’expérience humaine, la parole de l’homme. Ces textes peuvent donc se lire depuis deux points de vue et cela ouvre à cette possibilité d’un retournement de sens : la même scène regardée par l’agneau est inversée si l’on adopte de point de vue de la meute qui s’apprête à le dévorer. J’ai déjà écrit comment ce retournement du point de vue était concrètement effectué dans la scène de la femme adultère, où Jésus parvient à dissoudre le cercle en demandant à chacun de se mettre à la place centrale : « que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre ». Girard avait très bien vu la dimension mimétique, évidente, il faut encore souligner le déplacement du spectateur et le changement de direction de son regard, cet effet de plongée et de contre-plongée qui inverse l’image perçue. Cet effet, ce déplacement, le cinéma nous y a habitués, et son importance est encore sous-estimée par rapport aux autres formes artistiques. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le cinéma… sur Ray, Cronenberg, Kubrick, Buñuel…

J’aimeAimé par 4 personnes

Cher Benoît,

Voilà un commentaire riche, comme toujours. Je vais y répondre en commençant par la fin.

Oui, ce décalage, ce changement de regard est essentiel, et je pense que la parabole est conçue pour nous aider à le réaliser. Évidemment, ce que j’appelle parabole ne correspond pas à la forme reconnue des Évangiles ; il y a d’ailleurs des différences formelles avec le langage parabolique (j’utilise cette expression pour différencier les deux notions) de l’Ancien Testament. Mais le principe, je crois, est le même ; la forme est seulement plus élaborée dans le NT.

Je te rejoins sur la dissimulation parabolique : elle s’adresse beaucoup plus au lecteur qu’aux protagonistes des scènes bibliques, qui comprennent toujours beaucoup mieux les propos de Jésus que nous… Mais il ne faut pas oublier que ces protagonistes sont des personnages de la parabole (une fiction !). L’auteur peut leur prêter l’intelligence qu’il veut ! L’histoire racontée est toujours à transposer dans le moment particulier de la révélation, ce qui infirme ce que tu dis sur le contexte historique. Je prends un exemple : en Luc 20, la réponse de Jésus aux Sadducéens lui vaut un « Tu as bien parlé, maître » de la part des scribes. Ils ont compris que la réponse de Jésus n’était en aucun cas une participation à la polémique sur la résurrection, mais une invitation à sortir du langage dogmatique pour accéder au « Logos de vie » : Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Cela ne veut pas dire que les scribes de l’époque avaient été frappés par la révélation. Il faut toujours opérer une substitution, qui consiste à nous reconnaître dans telle ou telle démarche, telle ou telle parole du monde, et à opérer ce retournement qui nous fait accéder à la parole hors-du-monde.

Là où je ne te suis pas, c’est dans cette idée que la fonction première de la parabole serait de protéger son auteur. Cela me semble mesquin par rapport à l’enjeu véritable, qui est d’apporter une révélation, impossible avec la métaphore mondaine. Être prophète, c’est accepter de traverser le désert, pour retrouver au centuple ce qu’on a perdu, avec des persécutions (Marc 10). Les persécutions font partie du job. Le témoin est nécessairement porteur de la violence qu’il expose.

Finalement, sur la dissimulation parabolique, j’essaye de ne pas faire de ma lecture une théorie. Ce n’est pas parce que j’identifie des procédés qui me semblent de l’ordre d’une dissimulation volontaire et sophistiquée que je m’arc-boute aussi obstinément à ce concept ; c’est parce que c’est écrit un peu partout. Ce que j’appelle les métaparaboles, l’éclairage interne de la Bible sur ce langage, en est constitutif et prévient toute polémique.

J’aimeAimé par 2 personnes

Baudelaire et ses ténèbres restées bloqués aux tuyaux virtuels, Marcel Proust peut-être pour souligner mon adhésion au texte d’Hervé, aura plus de succès :

» L’amour c’est l’espace et le temps rendus sensibles au cœur.

Et peut-être, pourtant, entièrement fidèle je n’eusse pas souffert d’infidélités que j’eusse été incapable de concevoir, mais ce qui me torturait à imaginer chez Albertine, c’était mon propre désir perpétuel de plaire à de nouvelles femmes, d’ébaucher de nouveaux romans ; c’était de lui supposer ce regard que je n’avais pu, l’autre jour, même à côté d’elle, m’empêcher de jeter sur les jeunes cyclistes assises aux tables du bois de Boulogne. Comme il n’est de connaissance, on peut presque dire qu’il n’est de jalousie que de soi-même. L’observation compte peu. Ce n’est que du plaisir ressenti par soi-même qu’on peut tirer savoir et douleur. »

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Proust_-_La_Prisonni%C3%A8re,_tome_2.djvu/231

J’aimeAimé par 4 personnes

Est-ce que j’ai bien compris votre passionnant article si j’en conclus que le texte ne mène pas à la vérité mais qu’on doit déjà se tenir dans la vérité pour séparer le vrai du faux ? Girard converti voyait. Retourné vers nous, en excellent pédagogue, il a dégagé les critères de la vérité à l’intérieur des textes : la culpabilité totale de l’accusé, l’unanimité contre lui, les traits physiques et mentaux prouvant son appartenance active au Mal, les bienfaits nés de sa mise à mort etc. Il a construit une archéologie des textes, de la mise à mort justifiée jusqu’à son effacement lorsque les bienfaits recouvrent les origines. Dans ce renouvellement permanent du mensonge, il repérait les traces de vérité, traces de plus en plus ténues. Avait compris que l’effacement naît de la permanente ignorance des coupables et non d’une volonté de masquer un crime reconnu crime.

Pourrait-on dire comme Debord, que « Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux » ? en appliquant cette observation non à la seule société du spectacle mais à toutes les sociétés en tant qu’elles ont toutes produit des récits mythiques ?

Même en sachant qu’il existe, rien ne permet de distinguer le vrai du faux. À l’évolution naturelle du mythe sous l’effet des bienfaits s’ajoute aujourd’hui l’effet de la Révélation : la persécution des persécuteurs au nom des victimes. La forme du mensonge se modifie constamment. Et pourtant le vrai est toujours présent comme l’opposé du faux : le seul opposé au tous, le mort opposé aux vivants, la privation de parole sous les vociférations, une dernière dissonance dans un récit harmonieux.

La parabole ne mènerait donc pas à la distinction entre vrai et faux, à la révélation du meurtre sous le récit mensonger, à la découverte que là où est le corps sont les vautours, vautours unanimes ou querelleurs. C’est un texte comme un autre. Il en est de même pour le retournement parabolique. Le langage est l’outil du mythe comme du récit démythifié. Se battre à coups de textes démythifiés constitue l’accompagnement des guerres modernes (bataille qui vaut toujours mieux que le récit unanime d’une propagande non perçue).

Alors le retournement parabolique ne serait pas un « tri entre le bon grain et l’ivraie du texte » mais un regard porté sur le spectacle du monde, ses actes, ses productions culturelles à partir d’une intelligence donnée par la conversion, un retournement du cœur. Analyser les textes, même ou surtout ceux de la Bible ne servirait à rien si c’est dans l’objectif d’extraire le vrai et de rejeter le faux à partir du seul langage, sans ancrage dans la vérité et cette vérité ne peut être que la Passion. La meilleure « formulation » se heurtera donc toujours au désir et à la liberté des lecteurs de ne pas voir.

J’aimeAimé par 4 personnes

Cher Anonyme (et je le regrette étant donné la qualité de votre commentaire),

Vous pointez, je pense, la contradiction profonde de mon article. A quoi sert de dépasser la séparation manichéenne entre bon et mauvais, si c’est pour la reconstruire à la fin ? Vous avez bien sûr tout à fait raison.

Je n’aurai pas de réponse satisfaisante à apporter, mais je voudrais quand même mettre en garde contre une approche trop métaphysique de ce problème du bien et du mal. Les deux existent, il faut en être convaincu sous peine de tomber dans un nihilisme mortel.

Peut-être faut-il pour aborder ce problème par un bouleversement de nos catégories. Je fais référence à ma dernière conférence sur Matthieu 15 (la rencontre avec la femme cananéenne). La parole de conversion de la femme est bien modeste et bien pessimiste : les petits chiens ne reçoivent que quelques miettes qui tombent de la table de leur maître. Mais il y a dans cette phrase la reconnaissance de l’amour, tout étouffé et inaccompli qu’il soit. S’il y a une vérité, un absolu, ce ne peut être que l’amour.

J’aimeAimé par 2 personnes

Hervé, il est possible que vrai-faux et bien-mal se rejoignent dans une certaine perspective chrétienne, mais peut-on les confondre?

J’aimeJ’aime

Cher Hervé, il me semble à moi que le très pertinent commentaire d’Anonyme ne pointe pas une contradiction de votre texte. Il le complète à merveille en montrant qu’on est enfermé dans le langage et que c’est seulement à partir du vrai qu’on peut révéler la fausseté du faux qui passe pour vrai. Et partir du vrai, c’est partir de la Passion, de l’amour en effet tel qu’il s’oppose à la violence ou plutôt tel que la violence ne peut que s’opposer à lui et bêtement le mettre en croix : bêtement parce que cette fois-ci, tout va être révélé.

Vous me semblez bien d’accord avec votre commentateur et avec la pensée de René Girard. La très grande singularité de Girard tient au fait qu’il peut affirmer successivement et sans se contredire que ses recherches l’ont amené au christianisme ( « C’est parce que mes recherches m’ont amené à pense ce que je pense que je suis devenu chrétien », p. 58 des Origines de la culture ) et que « la conversion est un préalable à la connaissance » (p.99 de Celui par qui le scandale arrive, ).

Il me semble qu’il ne faut jamais perdre de vue que « se convertir », c’est se découvrir soi-même persécuteur ; et c’est à atteindre ce but que votre lecture parabolique de la Bible veut contribuer, non ?

J’aimeAimé par 5 personnes

Chère Christine,

Oui, ce que j’appelle le retournement parabolique vise bien à obtenir ce très improbable résultat. Plus le texte est violent, plus son retournement fait apparaître que cette violence est la nôtre, et pas celle d’un Dieu jaloux et rétributif. Ce n’est qu’à la lumière de cette révélation que nous pouvons constater rétrospectivement notre unanime aveuglement : depuis toujours, nous avons plébiscité la violence soi-disant divine. Rétrospectivement aussi, nous constatons qu’aucune de nos idéologies ou croyances n’a été capable de contourner cet obstacle ! Il y a un paradoxe dans l’analyse d’Anonyme. « …on doit déjà se tenir dans la vérité pour séparer le vrai du faux » : c’est exact, mais l’accès à ce point de vue si particulier est réalisé par les textes, indéniablement. J’ai arrêté de me battre contre ces paradoxes causals. Cette transformation de notre regard a lieu en ce point si particulier dans lequel même la causalité – c’est à dire le temps – semble abolie. La « conversion » de Girard semble défier le bon sens ; vous avez vous-même souligné ce paradoxe. Est-ce sa foi qui lui a donné accès à la théorie mimétique, ou l’inverse ? Comment expliquer que « tout Girard » est déjà présent dans ses premiers écrits ?

J’aimeAimé par 2 personnes

J’ai liké, cher anonyme, mais sur votre conclusion (dernier paragraphe), que j’approuve entièrement, et que j’admire. Je suis néanmoins surpris par le début, où vous citez Debord. Puis vous écrivez à la suite : « Même en sachant qu’il existe, rien ne permet de distinguer le vrai du faux. »

Là je ne comprends plus… je vous livre deux citations qui ne me quittent jamais : « La vérité existe, on n’invente que le mensonge » (G. Braque) « Ce qui limite le vrai, ce n’est pas le faux, c’est l’insignifiant. » (R.Thom). Distinguer le vrai du faux nécessite parfois un effort, voire une conversion comme vous l’écrivez fort justement, mais il n’est pas toujours nécessaire d’en appeler à la Passion. Le bon sens suffit en général.

À la recherche d’une explication, je lis que vous vous référez au texte en général et à la propagande. Évidemment, Girard, Braque ou Thom sont des êtres parlants et donc, écrivant, ce qui les distingue, chacun dans leurs domaines respectifs, c’est une stricte attention au réel. Et donc, à la vérité : à ce qui n’est ni inventé, ni insignifiant. Il n’y a pas de relation de rivalité entre le vrai et le faux (et donc, pas de relation mimétique, aucune confusion possible).

Les paraboles ne sont pas seulement des textes et des histoires inventées, mais il s’agissait de poser des actes, de se sortir d’une situation dangereuse, comme le souligne Girard. Et si on étend le sens de la parabole à l’ensemble des actes dits « miraculeux », on remarque qu’il s’agit également de « signes » : aucun miracle ne peut être réduit à un acte destiné à prouver la toute-puissance messianique.

En ce sens, le retournement du regard des lyncheurs autour de la femme adultère est une parabole mise en acte : elle lui sauve la vie, et une seule phrase prononcée par Jésus a suffi, qui inverse la perspective (ceux qui se placent dans le cercle des lyncheurs se sont vus déplacés au centre). Nous sommes des êtres de langage, et nos actes s’inscrivent dans la culture, toujours.

Je crois qu’à notre époque, les « intellectuels » accordent une importance démesurée au langage, comme s’il s’agissait d’un monde en soi, distinct du réel : leurs discours finissent alors par se perdre dans l’insignifiance… Nous traversons actuellement la queue de la comète structuraliste, puis déconstructrice, pour aboutir dans la « post-vérité », et enfin l’insignifiance… Mais nous n’avons pas à nous battre contre l’insignifiance, ce serait non seulement perdre son temps, mais surtout risquer d’entrer dans une relation mimétique qui n’a pas lieu d’être, ne trouvez-vous pas ? Nous avons beaucoup mieux à faire. « Les chiens aboient, la caravane passe. »

J’aimeAimé par 4 personnes

Cher Benoît, nous sommes bien d’accord que la vérité existe. Nous ne serions pas girardiens sans ce postulat ou cette croyance. Ce qui me semble un peu trop risqué, dans votre propos, c’est la croyance au « simple bon sens ».

Et pour cautionner ma propre défiance à son égard, j’irai chercher un autre René, Descartes. On le connaît partout comme l’apôtre du bon sens, confondu avec la raison et qui serait « la chose du monde la mieux partagée ». On oublie souvent que cette formule ouvre sur deux points, on oublie de lire la suite, on ne voit pas que René Descartes commence son Discours de la Méthode par un trait d’humour.

Voici cette première phrase en entier : « Le bon sens est la chose la mieux partagée : car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux mêmes qui sont le plus difficiles à contenter en toute autre chose n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont. » Cela ne fait-il pas sourire ?

La conversion dont parle Girard ne tourne pas le dos au bon sens, elle n’a rien d’irrationnel, mais il est manifeste, en particulier dans l’histoire du roman telle qu’il l’a reconstruite, que le bon sens ne suffit pas pour découvrir une vérité qui peut prendre la forme d’un triangle mais qui ne relève pas de la géométrie.

J’aimeAimé par 4 personnes

Pour Hervé, réponse à sa réponse de ce matin, 9h 55.

Le commentaire de l’Anonyme est mieux que pertinent, pénétrant. Veritas index sui, selon Spinoza, mais hélas, cette formule ne vaut que pour les vérités mathématiques. Et c’est en faisant des mathématiques que Pascal réfute le scepticisme radical de Montaigne. Mais les vérités qui nous intéressent ne sont pas mathématisables. Alors, étant donné que seul le vrai est critère de lui-même et du faux, il faut convenir, en effet, que le point de vue que nous devons avoir sur des textes, et les textes sacrés ne sont rien d’autre que des textes, est extérieur au langage et transcende même l’ordre de la raison. Ce qui est le cas de la Passion, révélation en actes. L’ancrage dans la vérité dont nous avons besoin pour séparer le vrai du faux, le réel du fictif, la parole prophétique de la parole mythique, est donc le récit d’un événement « qui se heurtera toujours au désir et à la liberté des lecteurs de ne pas voir. »

Je ne peux m’empêcher ici de penser à Pascal, non seulement à la guerre que selon lui, la violence fait à la vérité, mais à ces trois ordres, qu’une distance « infiniment infinie » sépare : l’ordre des grandeurs, l’ordre de la raison et l’ordre de la charité. Il est paradoxal qu’on doive se tenir déjà dans la vérité pour distinguer le vrai du faux, dites-vous. Mais ce n’est plus un paradoxe si vous acceptez l’idée qu’il y a un point de vue qui permet de comprendre tous les autres, soit un ordre qui se comprend lui-même et comprend les ordres inférieurs : l’ordre de la charité. De même, dira Girard, le logos de l’amour se comprend lui-même et le logos de la violence alors que le logos de la violence ne se comprend même pas lui-même. Puisque j’évoquais Spinoza plus haut, c’est ce qu’il appelle, lui, « la connaissance du troisième genre ». C’est à partir d’elle qu’on peut montrer l’inadéquation des autres genres de connaissance. C’est toujours en somme du supérieur à l’inférieur qu’il faut aller pour accéder au vrai.

Il me semble, pour répondre à votre question sur Girard, que, justement, il est parti de très haut, du point de vue de la transcendance de l’amour ou de l’ordre de la charité, en fait de la conclusion des romans, où le mensonge du monde est révélé à la lumière de la conversion du héros ou de sa mort en forme de résurrection. Ce qui l’intéresse, avant même la découverte du désir triangulaire, c’est la passion et la rédemption des héros ou héroïnes romanesques, une « sortie du monde » qui permet d’en dévoiler les mensonges et les illusions. C’est une idée sartrienne qu’il a sauvée du naufrage existentialiste en lui donnant une dimension religieuse. C’est très bien expliqué dans les chapitres de la Biographie intitulés : « Premiers ébranlements » et « Un jansénisme moderne ».

J’aimeAimé par 4 personnes

Chère Christine, vous avez tout à fait raison de me reprendre. Le « bon sens » est une expression si banale qu’il est effectivement risqué de s’en servir. Et votre citation de Descartes est bienvenue… La suite de cette phrase laisse entendre que certains « n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont », et c’est bien là le problème. La vérité ne nous est pas donnée, mais il faut avant tout la désirer. Là est la question : il faut orienter sa pensée et tout son être vers elle. Ce n’est pas le cas de tout le monde.

Braque (et l’ensemble des peintres dignes de ce nom) s’intéressait au réel, de façon très simple : en regardant ce qui l’entourait (paysage, nature morte…), et il contestait franchement ce que l’on nommait art abstrait, puis art conceptuel, c’est-à-dire une pratique qui se croit émancipée de la représentation du réel, ou autrement dit : de ce qui existe, de ce qu’on n’invente pas. Ou autrement dit encore : de la contemplation de la création, quand tant d’artistes contemporains se targuent d’être des créateurs.

Thom, auteur de la « théorie des catastrophes » était en discussion avec Lacan, qui s’intéressait à la topologie au point de placer cette discipline à la base de ses tentatives de théorisations en psychanalyse, ce qu’il tentait d’expliquer au mathématicien. C’est dans ce cadre que Thom, assez dubitatif, lui lança perfidement cette réponse conclusive : « Ce qui limite le vrai, ce n’est pas le faux, c’est l’insignifiant. » Lacan répondit « ça me parle… », avant de partir, apparemment désarçonné…

Ce que je voulais maladroitement exprimer par « bon sens », ce n’est rien d’autre que cela : cesser de se croire créateur ou inventeur. René Girard, précisément, ne cessait de dire que tout ce qu’il avait trouvé était déjà là, dans la Bible, dans le roman. Cette modestie, qui consiste à reconnaitre que « l’art est un mode de représentation » (Braque, encore) et non une « création » qui ferait de nous des « créateurs », est une simple évidence : et ceux qui veulent se distinguer, de différencier, n’ont alors d’autre choix que de se détourner du réel, ou autrement dit : de la vérité, de ce qui existe.

On pourrait conclure par « Heureux les simples en esprit… », à ne pas confondre avec les simples d’esprit, bien entendu ! Quant à la Passion qui nous délivre du péché ; ne pourrait-on précisément définir initialement le péché par la non résistance à cette tentation : « et vous serez comme des dieux » ? Ou autrement dit : « et vous serez des créateurs ? ». A l’heure où l’on parle d’anthropocène, cela devrait nous intéresser. J’approuve donc tout à fait la référence à la Passion, et je regrette d’avoir pu laisser penser le contraire.

J’aimeAimé par 4 personnes

Comprendrons-nous avec Benoit XVI, pardon de le citer à nouveau, ce que signifie patience et amour, de Dieu… celui-là que les musulmans tranquilles appellent le Réel, c’est à dire notre réalité sociale, qui est religieuse au sens anthropologique du terme, qu’on soit croyant ou pas, l’étude commune des textes sacrés et profanes nous permettant la connaissance scientifique de ce qu’est la religion :

« C’est le temps de la liberté, et cela veut aussi dire, le temps dans lequel le mal continue à avoir du pouvoir. Le pouvoir de Dieu est, pendant tout ce temps, un pouvoir de la patience et de l’amour, face auquel le pouvoir du mal reste efficace. C’est un temps de la patience de Dieu qui nous paraît souvent démesurée – le temps des victoires, mais aussi des échecs de l’amour et de la vérité. L’ancienne Église a récapitulé l’essence de ce temps dans la phrase : « Regnavit a ligno Deus » (Dieu a régné par le bois de la Croix ).

En chemin avec Jésus à l’instar des disciples d’Emmaüs, l’Église apprend toujours à lire l’Ancien Testament avec lui et à comprendre d’une manière nouvelle. Elle apprend à reconnaître que c’est très précisément cela qui est dit par avance à propos du « Messie », et, dans le dialogue avec les juifs, elle doit essayer de montrer que tout cela est « conforme à l’Écriture ». C’est pourquoi la théologie spirituelle a toujours souligné que le temps de l’Église ne signifie pas l’arrivée au paradis, mais correspond à l’exode de quarante ans d’Israël dans le monde entier. C’est le chemin de ceux qui sont libérés. De même qu’il est toujours à nouveau rappelé à Israël que son chemin dans le désert est la conséquence de la libération de l’esclavage d’Égypte ; de même qu’Israël a toujours à nouveau voulu sur son chemin retourner en Égypte, car il n’était pas capable de reconnaître le bien de la liberté comme un bien, de même pour la chrétienté sur son chemin de l’exode : reconnaître le mystère de la libération et de la liberté comme don de la rédemption est toujours à nouveau difficile pour les hommes, et ils veulent retourner à l’état antérieur. Mais grâce aux actions miséricordieuses de Dieu, ils peuvent sans cesse réapprendre que la liberté est le grand don qui conduit à la vraie vie. »

https://www.cairn.info/revue-communio-2018-5-page-123.htm

Girard a permis de formuler cela scientifiquement, permettant au singe savant de comprendre avec certitude que la pari de Pascal est traduit en termes de choix libre, qu’il est désormais possible de devenir parfaitement incroyant en la violence, ou pas, de choisir l’amour, ou la destruction.

Ma religion, c’est la religion de l’amour, conclut le maitre soufi, l’amour est ma religion et ma foi !

Que la paix préserve nos vies, et la patience.

J’aimeAimé par 2 personnes

Anonyme d’un clic trop rapide sur réponse et le second envoi signé n’est pas passé, désolée.

Autre précision : ce commentaire a été envoyé le 20, en réponse à Benoît Hamot et Hervé van Baren, avant les beaux commentaires suivants. Il n’était pas passé, le revoici.

A la lecture des commentaires, j’ai été frappée par l’importance du temps dans ce décryptage des paraboles. « C’est pour cela que j’attache une grande importance aux faits historiques, au contexte, au réel : afin de retrouver le sens des paraboles » écrit B. Hamot. « Il faut toujours opérer une substitution, qui consiste à nous reconnaître dans telle ou telle démarche, telle ou telle parole du monde, et à opérer ce retournement qui nous fait accéder à la parole hors-du-monde », ajoute H. van Baren. Alors je rectifie ma réflexion : « Même en sachant qu’il existe, rien ne permet de distinguer une fois pour toutes le vrai du faux ».

Dans l’évolution de notre compréhension des textes entre avant et après la Révélation (de l’AT au NT puis dans les 2000 ans qui ont suivi), on pourrait distinguer le faux en tant qu’erreur de perception, obscurité, incapacité à voir (« Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ») du faux comme mensonge de plus en plus volontaire (nous dissimulons nos sacrifices devenus visibles. « C’est pourquoi, je vous le dis : Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes mais le blasphème contre l’Esprit ne sera pas pardonné »).

En basculant dans l’après Révélation (qui d’ailleurs n’est pas un après mais la Révélation en cours), le faux quitterait sa longue inertie pour s’établir dans une dynamique active. La remarque de B. Hamot dévoilerait le moteur de cette dynamique. « Il n’y a pas de relation de rivalité entre le vrai et le faux (et donc, pas de relation mimétique, aucune confusion possible) ». Il semble au contraire que le faux a besoin d’imiter le vrai pour contrecarrer les effets de la Révélation. Il doit s’y ajuster sans cesse, adopter son vocabulaire, s’insérer dans sa logique, viser les mêmes émotions. D’où aujourd’hui qui n’est pas hier, cette concurrence mimétique forcenée, au nom des victimes, entre les récits accompagnant nos accès de violence. D’où aussi la nécessité de frotter les paraboles aux récits actuels pour qu’en jaillisse le vrai.

Pour distinguer le vrai du faux à un moment donné (qui ne prouvera rien pour demain : je serai happé par le faux ou le faux changera de forme), je crois que le bon sens ne suffit pas. Vous avez cité la femme adultère. Le texte raconte une réalité que nous avons oubliée. Les hommes ont des pierres autour d’eux (l’endroit est choisi pour), ils n’ont qu’à les ramasser et à les jeter sur la femme pour déchirer son corps, la faire saigner, crier, la rendre méconnaissable, inhumaine, un cadavre ensanglanté. Les plus vieux l’ont déjà fait de nombreuses fois, les plus jeunes sont excités par cette première fois (les derniers à partir). Il n’y aurait aucune mise à distance (par l’espace, le temps, le langage) entre la condamnation et la mise à mort si des petits malins n’avaient sauté sur l’occasion de piéger Jésus en le confrontant au vrai de la Loi contre le faux de son enseignement. Mais comment affirmer devant tous qu’on n’a jamais péché ? C’est pire qu’un blasphème, une prétention ridicule.

C’est pourtant ce que nous faisons lorsque nous distribuons tout le mal d’un côté et tout le bien du nôtre. Quand les mises à mort sont distantes et transmises via des écrans qui leur ôtent une bonne partie de leur réalité sensorielle, le bon sens n’est pas toujours un bon guide. Il manque de concret, d’expérience partagée.

Le bien et le mal existent, j’en suis convaincue et qu’il existe un vrai immuable dans un faux en constante métamorphose. La difficulté est de le repérer. Ce n’est pas du manichéisme si on ne prétend pas appartenir au camp du bien. On a pris l’œil de Dieu, on voit, on ne prétend rien, on tente d’expliquer, on se heurte aux insuffisances du langage (traductions, vocabulaire, logique, émotions de son époque), on dégage une théorie scientifique, des critères et en fin de compte, on s’appuie sur le Verbe, cette puissance de vérité insufflée dans le langage par la mort et la résurrection du Christ, cette subversion, cette sape du langage à mesure qu’agit concrètement la Révélation ; c’est la voie de Girard, non ?

Autre difficulté, le vrai dans le texte mis à l’étude est la réalité du sacrifice, le faux son camouflage. Le vrai est le mal, le faux le bien.

Une remarque sur l’usage de la parabole. Elle diffère la mort et donne le temps : écoute, mémorisation, compréhension, conversion mais aussi le temps de passer de l’étonnement à la haine, de manquer la conversion, de s’endurcir. Puis vient le temps du silence (la Passion dans sa réalité de chair et de sang) ou d’une vérité brute, inacceptable, provoquant une réaction hostile immédiate afin de faire taire (je vois les cieux ouverts ! d’Étienne). Se protéger, se laisser conduire par le vrai jusqu’à ses conséquences concrètes, ce n’est pas antagoniste.

Et enfin, pour en revenir à Debord, il y a des coïncidences étonnantes entre vos recherches sur les paraboles et ses Commentaires sur la société du spectacle (Debord qui admire Clausewitz). Il déclare d’emblée être lu par 60 personnes très attentives dont la moitié souhaite maintenir la société du spectacle. Conséquences : « je ne peux évidemment parler en toute liberté. » « Je dois surtout prendre garde à ne pas instruire n’importe qui. » « [Dans les Commentaires], certains éléments seront volontairement omis. » « On pourra y rencontrer, comme la signature même de l’époque, quelques leurres. »

Si on suit cette idée d’un faux très attentif à sa critique et « s’employant à maintenir le système de domination spectaculaire » en scrutant toutes les manifestations du vrai pour les renverser à son profit, on a peut-être une piste de plus pour comprendre la dissimulation parabolique.

J’aimeAimé par 5 personnes

Oui, Nathalie, et je mesure souvent la difficulté de parler des paraboles sans tomber dans les pièges du spectacle : céder à l’appel de la polémique, vouloir convaincre ou séduire, viser tel ou tel public (croyants ou athées ? Connaisseurs ou ignorants de la Bible ?), mesurer la capacité de la personne en face à supporter cette révélation… Mâtiner notre propos de langage lui-même parabolique ? De pièges, de ruses ? Mettre l’accent sur l’érudition, la raison, la tradition ou les émotions ? Comment justifier que les paraboles elles-mêmes soient parfois si « spectaculaires » dans leur retournement ? Toutes ces questions sont sans réponse, si ce n’est d’admettre qu’en tant que témoins, nous sommes limités par « les insuffisances du langage » et incapables de déclencher quoi que ce soit, de convertir qui que ce soit. Nous ne pouvons que dire : « Cham est innocent, c’est lui la victime », et laisser le Verbe nous scandaliser.

J’aimeAimé par 3 personnes

Nathalie,

Je trouve votre dernier commentaire, tout à fait remarquable. Il y aurait naturellement beaucoup à en dire.

Le premier point remarquable, et qui vous rapproche d’Hervé à qui j’ai adressé la même remarque, c’est cette commune propension à assimiler le vrai et le bien, et le faux et le mal. J’aurais plutôt tendance à associer le vrai au réel, le faux à l’illusion, c’est-à-dire à ce qui n’a pas d’existence. Je dissocie pour ma part la question du bien et du mal, du moins provisoirement, de ces précédents. Un exemple très cher à Girard peut illustrer ce point de vue : Don Quichotte vit dans l’illusion, car Dulcinée n’existe tout simplement pas. Sancho Pansa vit dans la réalité et Teresa Pensa existe. Pourtant, Cervantès se garde bien de porter un jugement de valeur entre ces deux personnages principaux : ils n’en sont ni meilleurs, ni pires, la comparaison ne peut pas se faire à ce niveau.

Deuxième point ; sur la capacité d’illusion exercée par le mal, bien réelle, je vous l’accorde. Mais elle consiste, comme vous le signalez aussi, en une tentative de tromperie qui définit le principe satanique. Satan, singe de Dieu, entre en rivalité afin de prendre sa place, et de nous faire croire non seulement qu’il existe, mais qu’il est plus efficace que Dieu. Il y a donc bien rivalité, mais elle est à sens unique. C’est en ce sens qu’il faut comprendre ma phrase : « « Il n’y a pas de relation de rivalité entre le vrai et le faux (et donc, pas de relation mimétique, aucune confusion possible) ». Car toute relation implique une réciprocité effective. C’est en ce sens que je comprends cette phrase terrible à l’encontre de Pierre : « arrière Satan ». Dieu ne peut pas entrer dans une relation de réciprocité – c’est-à-dire dans une relation tout court – avec Satan. Toute relation de rivalité est mimétique : seul Satan singe Dieu, et si nous voyions Dieu se mettre à imiter Satan en retour, alors nous pourrions dire avec certitude qu’il ne s’agit pas de Dieu, mais d’une illusion, d’un faux-dieu.

Troisième et dernier point, qui réunit les précédents : vous écrivez : « Autre difficulté, le vrai dans le texte mis à l’étude est la réalité du sacrifice, le faux son camouflage. Le vrai est le mal, le faux le bien. ». C’est bien là une difficulté majeure, mais elle découle de cette association un peu trop rapide, un peu trop directe, que vous effectuez entre le vrai et le bien – en confondant le vrai et le réel – et le faux et le mal – en confondant le faux et l’illusoire. Il me semble que votre proposition pourrait se reformuler ainsi : le vrai dans le texte mis à l’étude est la réalité du sacrifice, le faux son camouflage. Le vrai est donc ce qui existe, le faux est une simple illusion.

Par ailleurs, sans l’avoir lu, sinon distraitement, mais pour avoir côtoyé des situationnistes, j’ai quelques réticences sur la pensée de Debord, et ce que vous écrivez ne m’étonne nullement : utiliser le spectacle tout en le critiquant. Mais je ne pense pas que la comparaison avec les paraboles évangéliques soit pertinente. Tout au contraire du message évangélique, les situationnistes entraient en rivalité mimétique avec un adversaire désigné, afin de le vaincre avec ses propres armes. Si l’on peut voir dans le livre de Job un projet assez proche (la théâtralité du prologue et de l’épilogue est évidente), il ne s’agit à aucun moment d’une tentative de prise du pouvoir par des prophètes « intermittents du spectacle », ni d’une critique sociale radicale (Job est réhabilité dans ses terres et ses troupeaux) : ces deux approches définissent, me semble-il, le projet situationniste, éminemment rivalitaire et élitiste.

J’aimeJ’aime

Je suis d’accord avec votre précision, Benoît Hamot. Le faux imite, le vrai ne répond pas à la provocation. Comme le dit Aliocha citant Benoît XVI, il est d’une infinie patience. La patience est-elle ici un caractère de l’immuable ?

Le faux a beau être un excellent imitateur, il ne peut pas se confondre avec le vrai. Il lui manque l’amour. Ce faisant, la conversion lui est impossible. Le faux et le vrai seront à jamais distincts. Cependant, Satan connaît les Écritures et ses imitations sont presque parfaites. Elles brillent comme le vrai. Elles ont ainsi intégré le bouc-émissaire analysé par Girard. Chaque camp en possède un ou plusieurs mais pas les mêmes qu’en face. Si j’ai cité Debord, ce n’est ni pour l’homme ni pour le mouvement mais pour la similitude d’un théoricien conscient que ses analyses, ses formules seront récupérées par ses adversaires et qui cherche le moyen de se protéger. C’est peine perdue mais voici encore un paradoxe : ce faux déguisé en vrai n’est pas illusoire. Il est de plus en plus semblable au vrai. Les boucs-émissaires apparus dans chaque camp en sont souvent de véritables que nous avons du mal à hisser dans une catégorie commune.

Le vrai est le mal, le faux le bien signifie que dans le texte étudié, le vrai est un meurtre (ses traces) et le faux justifie ou dissimule ce meurtre. Le vrai est associé au sang, à la violence, au désordre, tout ce qui caractérise le mal dans la perception humaine. A l’opposé, le faux se présente comme un récit plaisant, ajusté à ce que nous nommons le bien. Il est confortable et on n’en finirait pas de lister ses attraits. Il l’est d’autant plus qu’il emprunte ses atouts au vrai. Et voyez, tout devient confus. Le vrai semble être à la fois le meurtre collectif et Dieu.

Vous proposez de modifier la formule. Le vrai serait ce qui existe, ce qui appartient au réel. Toutefois, ce qui existe, le réel, est sacrificiel. Si le vrai dans les textes étudiés est la présence dévoilée du sacrifice, c’est le réel selon Dieu. Et ce vrai est une ouverture sur la Passion et au-delà vers le Père. C’est une entrée dans le profond mystère de la Rédemption et de la Trinité. On touche aux dimensions multiples évoquées par Christine Orsini. C’est une brèche qui nous permet de quitter l’enfermement du texte et de la réalité qu’il donne à voir. Le vrai du texte est sous la lumière du vrai habitant hors de lui. D’où ces montagnes de paradoxes. D’où aussi l’immense difficulté à se faire entendre via le langage comme le dit si bien Hervé van Baren.

Pour dévoiler le sacrifice, il faut une intention (imitée d’un regard ?). Si l’intention est de mettre en accusation, le vrai sera ce qui existe d’évidence et le faux l’illusion dans laquelle se trompe votre adversaire. On croyait quitter l’illusoire et atteindre le réel, on est enfermé dans l’une de ses modifications.

Le vrai à la fois meurtre collectif et Dieu prend une signification puissante et énigmatique quand on le nomme sacrifice et qu’on dresse sur lui la réalité de la Croix. A cet endroit se heurtent l’homme persécuteur et le Dieu innocent, le refus de voir et le pardon car contrairement à Satan, nous possédons la capacité de répondre à l’amour.

Est-ce que cette interprétation du sacrifice permettrait de comprendre pourquoi certaines paraboles de Jésus contiennent des propos meurtriers ? Par exemple, la conclusion de la parabole des mines :

« Quant à mes ennemis, ceux qui n’ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » On peut les expliquer par une mauvaise transcription, qu’il manque la réponse de la foule, que le Christ ne fait que la reprendre. On peut proposer une interprétation adoucie comme l’autorise la forme de la parabole. On peut séparer l’acceptable du texte de son inacceptable. On peut soupirer de désespoir car quoi, ce sont les serviteurs récompensés par des villes, les élus du Jugement dernier qui râlent à l’injustice avant d’égorger les ennemis. Mais si accepter d’entendre cette violence nous emmenait vers une autre dimension de la Révélation ? Si le sacrifice comme lieu où se joignent deux réalités scandaleuses en était éclairé ? C’est l’exploration proposée par Hervé van Baren à la suite de Girard et c’est une démarche nécessaire car en sapant de plus en plus vite les structures établies et le faux s’ajustant sans cesse à elle, la Révélation libère la violence, que nous le voulions ou non.

J’aimeAimé par 5 personnes

La parabole décrit un homme investi de l’autorité royale, qui distribue les bons points à son retour, ainsi que la terrible sanction à celui qui n’avait pas fait fructifier la mine qu’on lui avait confiée.

Il est significatif qu’on prête à Jésus cette sanction plutôt qu’à celui qui a été investi de l’autorité, alors que le Christ, qui raconte cette histoire chez le collecteur d’impôts où il s’est invité, va chevaucher le petit d’un âne pour entrer en la cité y accomplir les écritures et révéler le destin de toute royauté, alors qu’il y renonce, la croix.

N’y aurait-il pas eu ici usurpation d’interprétation, pour faire de la libération des oppressions un instrument d’oppression ?

J’aimeAimé par 3 personnes

Rimbaud, oui, encore :

« C’est la vision des nombres. Nous allons à l’Esprit. C’est très certain, c’est oracle, ce que je dis. Je comprends, et ne sachant m’expliquer sans paroles païennes, je voudrais me taire. »

Ce ne serait donc pas la parole de vérité qui est duale, mais la relation dans laquelle elle s’inscrit, le récepteur traduisant en son propre langage ignorant la connaissance que l’émetteur lui révèle, laissant le temps nécessaire à la dissolution de cette ignorance qui nous permet d’exercer la liberté alors offerte d’accepter « ce grand don qui conduit à la vraie vie », à notre place seconde de récepteur à qui l’émetteur offre à notre imitation la chance si mirifique d’en être l’expression, instrument alors privilégié sur lequel le divin, si nous l’acceptons, a l’occasion d’interpréter la symphonie de sa vérité, d’en être la romanesque et fantastique incarnation.

J’aimeAimé par 2 personnes

L’anonyme du 25.11 à 19 h 02 est Aliocha.

J’aimeJ’aime

Je ne peux plus matériellement « liker » les commentaires, seulement les articles. Mais j’aimerais bien, quand même, sans poursuivre la discussion, dire ici mon admiration pour son niveau exceptionnel et pour Nathalie, qui est pour beaucoup dans cette dynamique ou cette ascension vers la véritable source de nos « lumières ».

J’aimeAimé par 2 personnes

En réponse à Nathalie et Hervé.

À Hervé, qui dans sa réponse du 17 novembre semble m’attribuer cette idée que « la fonction première de la parabole serait de protéger son auteur » : je citais simplement, une fois de plus, Girard dans « Le bouc émissaire » qui ne considérait certainement pas la parabole comme une « métaphore mondaine ». Je cite également J-L. Marion qui effectue un parallèle avec l’anamorphose, et tous deux s’accordent évidement sur le but de la parabole, qui est de révéler le point de vue de Dieu sur la violence humaine. J’ajouterai une troisième approche de la parabole, presque trop évidente pour mériter d’être mentionnée, et qui a certainement été perçue par bien d’autres avant moi : lorsque le tireur veut atteindre son but, il doit tenir compte de la pesanteur, qui contraint son projectile à suivre une trajectoire parabolique. En termes pratiques : il doit viser un point plus élevé que la cible apparaissant dans son viseur pour avoir une chance de l’atteindre.

Mon appréhension de la parabole n’est donc en rien originale, mais s’appuie sur ces trois aspects que d’autres ont développé avant moi, et mieux que je ne saurais le faire. Girard nous ramène toujours aux fondamentaux de la TM : le cercle et son point central, le phénomène de bouc-émissaire, qu’il applique à sa définition même de la parabole. Marion (ou le tireur d’élite) nous ramène aux fondamentaux de la géométrie. Si j’ai élaboré pour ma part une approche un tant soit peu originale, c’est en combinant ces approches, chacune d’entre elles étant parfaitement justifiée. J’ai même tenté de me raccrocher à cette proposition d’une forme parabolique globale de la Bible, en considérant que la « parole de Dieu » – la Bible – doit forcément tenir compte du décalage avec le point de vue humain, tel qu’incarné par le religieux (le sacré), et le point de vue divin, antireligieux, qui nous invite à participer à Sa Création. La forme parabolique irrigue ainsi l’ensemble du récit biblique : je crois que nous pouvons en convenir. Il faut alors distinguer, comme Hervé le fais très justement en flairant le danger, les paraboles évangéliques et le « langage parabolique », afin de ne pas tomber dans une forme d’obscurité structuraliste ou théorique-linguistique à la Lacan : la Bible est exotérique, et non ésotérique. « Heureux les simples en esprit ».

Nathalie, ce que vous décrivez me semble refléter l’indifférenciation mimétique croissante dans notre civilisation mondialisée ; une « crise mimétique » globale selon Girard, qui l’associe pour sa part à l’Apocalypse. Vous serez sans doute d’accord pour convenir que notre but, c’est d’en sortir, en la traversant bien sûr : car nous y sommes. Je reconnais avec vous la difficulté de démasquer Satan lorsqu’il se pare des habits des saints. Si la supercherie est particulièrement évidente lorsqu’un criminel muni d’une ceinture d’explosifs se fait passer pour un martyr, cela ne l’est pas toujours, évident, et je rejoins alors Kundera dans sa détestation du kitsch. Que vous définissiez très bien : « le faux se présente comme un récit plaisant, ajusté à ce que nous nommons le bien. Il est confortable et on n’en finirait pas de lister ses attraits. Il l’est d’autant plus qu’il emprunte ses atouts au vrai. » Ainsi Jacqueline de Romilly présentant sa thèse principale dans « La Grèce antique contre la violence » (2000), faisait beaucoup rire Girard qui disait d’elle qu’elle « présentait les rites Dionysiaques comme des sortes de charmants pique-nique champêtres… ». Avec Kundera et Girard, mais aussi avec Braque ou Thom, je hais le kitsch qui s’empare de tout, et de l’art en particulier (de Kandinsky à Jeff Koons, des romans de chevalerie aux inepties de Paolo Coelho, Christian Bobin, etc.).

Vous écrivez : « Si le vrai dans les textes étudiés est la présence dévoilée du sacrifice, c’est le réel selon Dieu. » Mais non pas seulement selon Dieu : c’est le réel tout court. C’est pour cela que l’affirmation girardienne – la Bible est une anthropologie – ou autrement dit, la Bible rejoint une démarche scientifique qu’il considère être également la sienne, me semble non seulement pertinente, mais fondamentale. En revanche, le kitsch ne cesse de vouloir subvertir la parole de Dieu, la Bible, en ayant l’air de s’y conformer : les exemples sont trop nombreux pour que j’aie besoin de les citer au-delà des précédents. Muray a été, me semble-il, celui qui est allé le plus loin dans une dénonciation virulente du kitsch religieux et culturel. Kundera s’y attaque de façon moins frontale, avec plus de succès sans doute.

Sur la parabole dite « des mines » (Lc.19.11), en réalité des « lingots (d’or) d’une mine » (Tresmontant), il s’agit clairement d’une annonce apocalyptique. Cette annonce prophétique sur ce qui va bientôt arriver (la guerre civile et contre Rome, la destruction de Jérusalem et le massacre d’un tiers de la population juive, la fin d’une pratique religieuse…) reprend la parabole des talents (en Mt.25) tout en soulignant sa dimension apocalyptique. Je m’explique : le serviteur qui conserve son lingot en le cachant, refuse de le faire fructifier, est à l’image de ceux-là parmi les Juifs qui ont fait le choix de conserver la Parole pour eux, dans le cercle fermé des purs, des héritiers, sans la faire fructifier malgré la promesse de fécondité donnée à Isaïe et à Jacob-Israël. Ils ont établi ces règles discriminantes : coutumes alimentaires, circoncision, « pureté juridique », rituels. Ils vont bientôt périr dans l’Apocalypse telle que Jean la décrit : c’est la fin de leur monde et la fin de leur vie. Il n’y a donc aucune dimension morale ou vengeresse dans la conclusion, mais la simple constatation que « ce qui a été confié au peuple Juif [fidèle au pharisianisme et à la hiérarchie judéenne dominée par les Saducéens] lui sera ôté » parce qu’il « ne coopère pas au don de la Création » (Tresmontant, p.570, commentaire sur Lc. 19.11). Il ne s’agit donc pas d’un problème moral, encore moins juridique ou comptable. Le serviteur qui a peur de son dieu sévère, qui « moissonne là où il n’a pas semé » se voue lui-même à la mort, car son dieu est conforme à l’image qu’il s’en fait. Dieu ne peut que le regarder se perdre sans rien pouvoir faire pour le sauver, car il lui avait déjà donné ce qui aurait dû lui suffire pour atteindre à la vie éternelle. Il n’y a donc pas lieu d’être choqué par la conclusion, strictement inverse au kitsch dégoulinant de bons sentiments.

Votre interprétation soulève à juste titre la dimension paradoxale du phénomène, c’est-à-dire de la Révélation. Certes, la Révélation libère la violence, nous sommes bien d’accord. Et par conséquent, la conclusion de la parabole ne s’applique pas seulement aux violents qui « vivent par l’épée et périssent par l’épée », car Satan déchaîné par la Révélation oblige également les justes à se défendre – principalement en fuyant l’épicentre du drame, Jérusalem, comme le demande Jean – mais parfois aussi avec les mêmes armes : « Mais maintenant, qui a une bourse la prenne, et de même une besace. Et qui n’en a pas vende son vêtement pour acheter une épée » (Lc.22.36). La Révélation passe à travers des actes violents, de part et d’autre, l’histoire en est saturée et il n’y a pas lieu de détourner le regard.

Deuxième lecture de ce jour, dimanche 26/11/23 : « Puis à la fin, quand il remettra le royaume à Élohim, le père, après avoir aboli toute hiérarchie, tout pouvoir et toute puissance. Oui, il faut qu’il règne, jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c’est la mort. » (1Cor.15, 24-26 tr. Chouraqui).

J’aimeJ’aime

Aliocha écrit : « Ce ne serait donc pas la parole de vérité qui est duale, mais la relation dans laquelle elle s’inscrit, le récepteur traduisant en son propre langage ignorant la connaissance que l’émetteur lui révèle, laissant le temps nécessaire à la dissolution de cette ignorance […] »

Juste après la parabole du Semeur (Luc,8,5 et aussi dans Marc et Matthieu), il y a cette recommandation extraordinaire de Jésus : « Faites attention à la manière dont vous écoutez. » Cette parabole mériterait d’ailleurs un développement girardien à part entière car on peut y entendre une formidable métaparabole et l’imbrication de ses niveaux de compréhension est vertigineuse.

Le temps est nécessaire pour laisser la parole mûrir en soi et dans la succession des générations. Mais le temps seul ne suffit pas puisque le kitsch sait le remplir avec les paillettes scintillantes de son faux vrai. Il faut être attentif et il faut faire attention.

Dans cet esprit, voici une autre intuition née de cette discussion en effet passionnante.

En plus de ses autres fonctions, la parabole serait l’espace d’expression du faux. Ce faux n’est pas mensonge, le Verbe ne ment pas, ce faux est le vrai selon l’homme. Dieu et homme, Jésus peut exprimer le vrai selon l’homme : la violence vient de Dieu, sa justice est sanglante, ses ennemis seront écrasés. Ce vrai selon l’homme contient aussi nos aspirations les plus belles puisque l’ivraie et le bon grain sont inséparables. Une écoute attentive et méfiante conduit à rejeter le vrai selon l’homme pour découvrir le vrai de l’homme. La Bible est une anthropologie.

De là, on aurait deux sortes de paraboles. Celles exemptes de violence décrivent Dieu comme ce qu’il est : un Père. Le Verbe parle de Lui-Même. Il n’y a pas de distance entre ce qu’est Dieu, sa parole et ses actes. Il s’exprime Père, il agit en Père, il est Père. Les paraboles scandaleuses (ou qui devraient l’être à nos oreilles par contraste avec les premières) expriment l’idole Dieu au milieu de notre désir sincère de vivre en paix. Ces paraboles appartiendraient au faux : ce sont des textes, les textes sont sacrificiels et Hervé van Baren après Girard nous met en garde contre le sacré. La crainte du blasphème nous retient de contredire le Christ. Alors on dilue, on contourne etc. C’est oublier que la parabole est un récit imaginaire. Les hommes l’ont toujours su sauf que depuis 2000 ans, la forme de la parabole a été sacralisée par association à son contenu. Et infantilisée, une version à l’usage des simples, d’où ce que rappelle Benoît Hamot, le scandale causé par Girard avec sa prétention à faire de la Bible un document scientifique.

Girard nous montre comment analyser les paraboles pour leur rendre leur valeur d’incomparable témoignage sur l’homme. Cependant, si cette intuition a du sens, on heurtera une autre vérité. Le texte ne peut jamais cesser d’être violent. Ce ne sont pas ses mauvaises traductions ou ses erreurs d’interprétation, c’est le texte comme production sacrificielle, comme vrai de l’homme. La violence accompagnant le retour du roi le montrerait clairement, serait un avertissement. Vous aurez beau expurger la violence, elle surgira au moment même où vous vous estimerez récompensés et sauvés. Le faux vous tient sous sa coupe. Vous êtes enfermés dans votre nature de persécuteurs. On pense à l’exclamation des disciples « Qui donc peut être sauvé ? Jésus posa sur eux son regard et dit : Pour les hommes, c’est impossible, mais pour Dieu tout est possible. » Le Salut des hommes dessine une trajectoire plus haute et plus large que la trajectoire parabolique des paraboles. Il passe par la Croix et son mystère.

Mais Girard est essentiel pour innocenter Dieu. La fausse violence divine étant grâce à lui étiquetée comme telle dans les paraboles scandaleuses, ce qui subsiste s’ajuste aux paraboles dans lesquelles s’exprime le Père. La relation entre Dieu et les hommes devient plus vraie. Toutefois il restera toujours une part de fausseté dans la relecture des textes comme dans notre cœur.

« L’indifférenciation mimétique croissante dans notre civilisation mondialisée ; une « crise mimétique » globale selon Girard, qui l’associe pour sa part à l’Apocalypse » : je le pense aussi. C’est encore un paradoxe que l’indifférenciation en cours soit née des déguisements successifs du faux jusqu’à presque se confondre au vrai. Les lignes de séparation sont effacées. Les textes se multiplient pour s’approprier le vrai et traquer et détruire le faux de l’adversaire. De cette violence commune, on peut déduire une entente sacrificielle. Et en effet, Dieu est un coupable commode pour les belligérants du vrai. Idole sanguinaire justifiant les massacres ou faux prétexte sanguinaire pour ceux qui ne croient pas en lui sauf quand il s’agit de l’expulser, ce n’est jamais le Dieu vivant et vrai. Toute once de violence appartient à l’homme qui la manifeste et Girard donne le moyen de l’affirmer.

Je pense qu’il permet aussi de ne pas tomber dans une autre expulsion plus subtile. Jésus nous a tous sauvés et moins quelques insauvables évidents, tout le monde entrera dans la vie éternelle. Les textes expurgés de leur violence l’affirment : Dieu a pris toute la place. On éjecte le Jugement, on brûle l’enfer (que fait-on des impardonnables ?). Le faux a fusionné avec le vrai. Il ressemble à cet invité sans vêtement de noce qui est jeté dehors par le roi (Matthieu, 22.12).

Hervé van Baren regrette que Girard soit si peu connu des catholiques, en France du moins. Je le regrette aussi car on obtiendrait une effervescence fructueuse à commenter toutes ces paraboles, surtout que Girard ne va en rien contre le dogme. Mais quel plaisir d’avoir ce blog pour user du langage contre le langage !

J’aimeAimé par 2 personnes

Qui est-il donc, cet homme à la bouche fermée jeté dehors par le roi ?

Les références croisées de la Bible Segond donnent leur réponse, au-delà du schisme qui finalement rassemble à l’usage du langage pour le le langage :

Job 5:16

Et l’espérance soutient le malheureux, Mais l’iniquité ferme la bouche.

Psaume 107:42

Les hommes droits le voient et se réjouissent, Mais toute iniquité ferme la bouche.

https://saintebible.com/matthew/22-12.htm

« 21Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, 22justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction. 23Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 24et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 26de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.

27Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. 28Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. 29Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l’est-il pas aussi des païens? Oui, il l’est aussi des païens, 30puisqu’il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis.

31Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là! Au contraire, nous confirmons la loi. »

https://saintebible.com/lsg/romans/3.htm

Dedans ou dehors, il n’y a plus de Deus ex machina, le père s’exprime désormais chez nous par l’esprit transmis de la victime qui pardonne et nous permet de découvrir la fraternité.

Le récit du Christ décrit pour nous cet abandon d’un père qui n’existe pas, pour accéder à cette remise de notre esprit aux mains de celui qui existe depuis avant la fondation du monde, nous donne accès au temps pur qui nous permet petit à petit d’avoir la capacité de narrer notre histoire.