par Jean de La Fontaine

Notre blogue bénéficie aujourd’hui d’une contribution exceptionnelle. Nous remercions chaleureusement, mais à la distance sociale prescrite par les autorités, son auteur d’avoir accepté de nous faire part de quelques réflexions. Il a intitulé la fable qu’il nous offre ce jour : Les animaux malades de la peste. Bonne lecture.

Un mal qui répand la terreur,

Mal que le Ciel en sa fureur

Inventa pour punir les crimes de la terre,

La Peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom)

Capable d’enrichir en un jour l’Achéron,

Faisait aux animaux la guerre.

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :

On n’en voyait point d’occupés

A chercher le soutien d’une mourante vie ;

Nul mets n’excitait leur envie ;

Ni Loups ni Renards n’épiaient

La douce et l’innocente proie.

Les Tourterelles se fuyaient :

Plus d’amour, partant plus de joie.

Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis,

Je crois que le Ciel a permis

Pour nos péchés cette infortune ;

Que le plus coupable de nous

Se sacrifie aux traits du céleste courroux,

Peut-être il obtiendra la guérison commune.

L’histoire nous apprend qu’en de tels accidents

On fait de pareils dévouements :

Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence

L’état de notre conscience.

Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons

J’ai dévoré force moutons.

Que m’avaient-ils fait ? Nulle offense :

Même il m’est arrivé quelquefois de manger

Le Berger.

Je me dévouerai donc, s’il le faut ; mais je pense

Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi que moi :

Car on doit souhaiter selon toute justice

Que le plus coupable périsse.

– Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi ;

Vos scrupules font voir trop de délicatesse ;

Eh bien, manger moutons, canaille, sotte espèce,

Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes Seigneur

En les croquant beaucoup d’honneur.

Et quant au Berger l’on peut dire

Qu’il était digne de tous maux,

Etant de ces gens-là qui sur les animaux

Se font un chimérique empire.

Ainsi dit le Renard, et flatteurs d’applaudir.

On n’osa trop approfondir

Du Tigre, ni de l’Ours, ni des autres puissances,

Les moins pardonnables offenses.

Tous les gens querelleurs, jusqu’aux simples mâtins,

Au dire de chacun, étaient de petits saints.

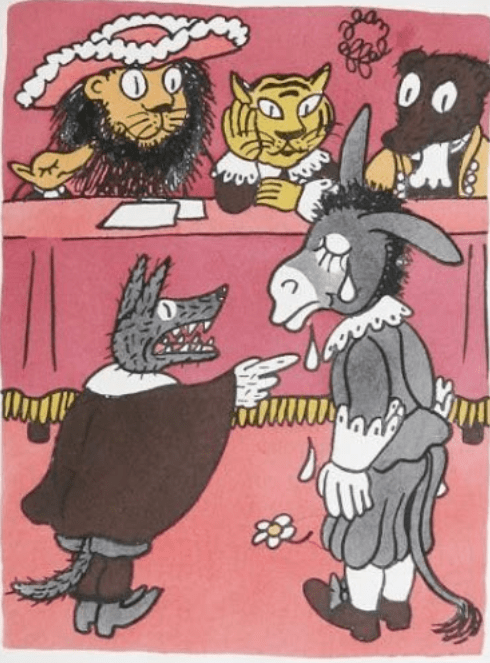

L’Âne vint à son tour et dit : J’ai souvenance

Qu’en un pré de Moines passant,

La faim, l’occasion, l’herbe tendre, et je pense

Quelque diable aussi me poussant,

Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.

Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut parler net.

A ces mots on cria haro sur le baudet.

Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue

Qu’il fallait dévouer ce maudit animal,

Ce pelé, ce galeux, d’où venait tout leur mal.

Sa peccadille fut jugée un cas pendable.

Manger l’herbe d’autrui ! quel crime abominable !

Rien que la mort n’était capable

D’expier son forfait : on le lui fit bien voir.

Selon que vous serez puissant ou misérable,

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

*

“Dans Les animaux malades de la peste, La Fontaine suggère admirablement cette répugnance quasi religieuse à énoncer le terme terrifiant, à déchaîner en quelque sorte sa puissance maléfique dans la communauté : La peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom)…

Le fabuliste nous fait assister au processus de la mauvaise foi collective qui consiste à identifier dans l’épidémie un châtiment divin. Le dieu de colère est irrité par une culpabilité qui n’est pas également partagée par tous. Pour écarter le fléau, il faut découvrir le coupable et le traiter en conséquence ou, plutôt, comme écrit La Fontaine, le « dévouer » à la divinité.

Les premiers interrogés, dans la fable, sont des bêtes de proie qui décrivent benoîtement leur comportement de bête de proie, lequel est tout de suite excusé. L’âne vient en dernier et c’est lui, pas du tout sanguinaire et, de ce fait, le plus faible et le moins protégé, qui se voit, en fin de compte, désigné.” (René Girard, Le bouc émissaire, Grasset : Paris, 1982).

*

« Si choquée fût-elle, une population frappée par la peste cherchait à s’expliquer l’attaque dont elle était victime. Trouver les causes d’un mal, c’est recréer un cadre sécurisant, reconstituer une cohérence de laquelle sortira logiquement l’indication des remèdes. Or, trois explications étaient formulées autrefois pour rendre compte des pestes : l’une par les savants, l’autre par la foule anonyme, la troisième à la fois par la foule et par l’Eglise.

La première attribuait l’épidémie à une corruption de l’air […]. La seconde était une accusation : des semeurs de contagion répandaient volontairement la maladie ; il fallait les rechercher et les punir. La troisième assurait que Dieu, irrité par les péchés d’une population tout entière avait décidé de se venger. » (Jean Delumeau, La Peur en Occident : Une cité assiégée (XIVe-XVIIe siècle), Fayard : Paris, 1978).

*

Après ces trois citations, une question demeure. A notre époque, le processus de sortie de la pandémie sera-t-il du même ordre ou tout parallèle serait-il anachronique ? Après tout, les Lumières et les progrès de la science ont changé beaucoup de choses à nos existences et nos modes de pensée.

Certains suggèrent que la Nature (c’est-à-dire Dieu dans nos temps écologiques, pour inverser la formule de Spinoza), la Nature donc se venge, lui prêtant une intentionnalité divine (“Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis,/ Je crois que le Ciel a permis/ Pour nos péchés cette infortune” puis pour finir « Sa peccadille fut jugée un cas pendable./ Manger l’herbe d’autrui ! quel crime abominable !/ Rien que la mort n’était capable/ D’expier son forfait : on le lui fit bien voir.« ).

D’autres, et parfois les mêmes, cherchent des responsables à l’origine et à la diffusion de la pandémie ou, sur le plan politique, au retard à prendre des mesures adéquates, habituel en ce genre de circonstances (Jean Delumeau l’avait également noté dans son ouvragé cité plus haut) : les carnivores parviendraient-ils encore à désigner un herbivore comme fauteur du trouble ? (“Que le plus coupable de nous/ Se sacrifie aux traits du céleste courroux,/ Peut-être il obtiendra la guérison commune.”)

Les élections à venir dans plusieurs pays se dérouleront avec en arrière-fond le souvenir de la gestion de la crise épidémique : des jalons sont placés dès à présent dans ce but pour désigner des responsables, sinon des coupables, à sanctionner le moment venu. En France, le Premier Ministre est traditionnellement un fusible en de pareilles circonstances, c’est même une de ses vocations institutionnelles. Il a déjà indiqué samedi 28 mars 2020 lors d’une conférence de presse télévisée qu’il ne laissera “dire à personne qu’il y a eu du retard sur la prise de décision s’agissant du confinement”. Quant au Président de la République, il avait déclaré la vielle à des organes de la presse italienne : “Nous n’avons absolument pas ignoré ces signaux. J’ai abordé cette crise avec sérieux et gravité dès le début, lorsqu’elle s’est déclenchée en Chine”. Dans une démocratie représentative, de telles facultés d’exclusions différées et, somme toute, plus paisibles sont ouvertes aux populations atteintes par une épidémie ou toute autre crise. d’envergure. L’avenir nous le dira. Peut-être que la morale de La Fontaine sera inversée : « Selon que vous serez puissant ou misérable, /Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Ou peut-être pas.

La Fontaine a aussi écrit : »Car que faire en un gîte à moins que l’on ne songe ? » et, lisant et relisant cette fable en mon gîte confinée, je songeais que si on a bien là une illustration de la théorie du bouc émissaire, Girard a laissé de côté la morale que La Fontaine extrait de son récit. En effet, ce qu’illustre le sort fait à l’âne, cet être sans défense et sans défenseur est le constat que la loi du plus fort règne partout y compris dans les tribunaux. Vérité d’époque mais qu’on peut étendre à toutes les sociétés dont l’institution judiciaire reste sous la dépendance du pouvoir politique. Ce constat, que la Justice est injuste, légitime à lui tout seul, le désordre d’une révolution en réponse au désordre de l’institution. La fable de La Fontaine a de toute évidence une signification politique. Mais il est vrai que la théorie mimétique peut nous ouvrir d’autres horizons, plus larges : on peut y voir un emboîtement de significations, en faire un centre d’intérêt interdisciplinaire !

Par exemple, premier niveau, éthique : le Mal qui répand la terreur, la peste, nous renvoie au mythe œdipien ; même mal mortellement contagieux et même recherche du coupable. On voit mieux la différence à partir des similitudes : dans l’univers chrétien, cette recherche est collective et se fait par l’aveu ou la confession, alors que les gouvernants de Thèbes échangent des accusations réciproques, comme des coups, pour terrasser l’adversaire.

Deuxième niveau, scientifique : le monde chrétien et le monde grec ont en commun de croire que les maux collectifs, les épidémies et les guerres sont des châtiments divins. Ce sont des mondes religieux. Le monde athée scientifique a substitué la recherche des causes à la chasse aux sorcières. La notion de loi a même été substituée à celle de « cause » par un effort progressif pour sortir d’une forme de pensée dite « magique » qui avait été forgée par le mécanisme victimaire. La pensée magique n’a pas été remplacée par la pensée scientifique, celle-ci exigeant un apprentissage long et difficile réservé à une élite, heureusement reconnue comme telle (sauf exception : le président des Etats-Unis).

Troisième niveau, anthropologique : la théorie du bouc émissaire est illustrée par cette fable de bout en bout, je n’y reviens pas. La Fontaine lecteur de Sophocle ? Sans doute, mais il me semble que le fabuliste se sert d’une pratique courante, la recherche du coupable, moins pour critiquer le procédé, dont il voit la pratique courante dans l’histoire, que pour critiquer un ordre social injuste et un désordre moral. Du reste, l’intuition anthropologique n’est pas incompatible avec la protestation politique et morale.

Dernier niveau ou premier : esthétique. Les fables de La Fontaine sont d’une beauté absolue, la langue, l’humour, l’imagination, l’observation et des niveaux enchevêtrés de significations comme dans toutes les grands œuvres de l’esprit.

J’aimeAimé par 3 personnes

Merci Christine d’ouvrir ses nouveaux tiroirs : La Fontaine est bien commode, si je puis m’autoriser ce mauvais jeu de mots ! Il dit tant de choses en si peu de mots qu’il fournit une réserve de significations quasi-infinies. Oui, le passage par le tribunal correspond à un moment de l’Histoire de France où l’Etat de droit prend ses marques après la Fronde et dans le cadre de l’absolutisme. Mais cela ne garantit pas pour autant une justice égale pour tous. Le loup est explicitement désigné comme clerc. Quant aux prédateurs carnivores, ils ressemblent fort à la noblesse et au clergé qui se nourrissent des herbivores, lesquels sont la représentation du tiers état dans la chaîne alimentaire animale. Oui le libertin La Fontaine est bien pré-révolutionnaire.

J’aimeJ’aime

Sans Dieu, les hommes deviennent des dieux les uns pour les autres, les tourterelles se fuient et la joie, sans l’amour, n’existe pas. La morale propre à chaque culture ne sait qu’intimer son ordre factice, bien et mal échappant aux démocraties occidentales qui ne savent plus discerner l’origine de leur loi, ce mot qui ne sait pas formuler sa polysémie et, suivant Rimbaud, préfère se taire car il ne sait pas exprimer le saint sans parole païenne, le juste sans la force, la liberté sans l’oppression, et tentant de faire voler l’avion social sans tenir compte des lois de la gravitation religieuse, se crashe lamentablement.

Comme si la mort était l’ennemi seul à même de relier les rivaux dans l’inacceptation de leur condition, la révolution française ayant opéré sa métastase d’ancien régime où, au nom de la liberté, chacun se prend pour le roi et reproduit son schéma victimaire en ses mondes confinés, incapable en conséquence d’appréhender que nous n’avons conscience du lien avec l’autre qu’en notre pensée et existons seul alors, si la médiation proposée du modèle impeccable n’opère pas en nos cœurs la conversion indispensable à l’association de la science et de la justice, qu’il n’y a que la connaissance du phénomène religieux qui saura fonder l’ordre social sur autre chose que la haine, l’éducation des masses à cette réalité étant la condition indispensable au consentement démocratique sans lequel aucune institution, aucun État ne saurait perdurer.

Cet état de fait, Mme Orsini a raison, seul l’art est aujourd’hui à même de le formuler.

C’est l’occasion à nouveau de remercier pour l’existence de cet espace autour de la mémoire de Girard où il est possible de ne pas être victime de notre orgueil, de ne pas haïr l’ennemi, de ne jamais admirer la force et ne jamais mépriser les malheureux, d’avoir le courage de plus craindre la violence que le virus qui finalement n’en est que l’analogie poétique, acceptant notre condition de ces presque riens qui ont le privilège d’avoir conscience d’être traversés par le tout, portant haut la parole fictive des poètes religieux et laïcs qu’il nous est proposé d’incarner, assumant cette liberté mirifique pour celui qui en use dans la pleine conscience que la concurrence engendrée ne saura être régulée que par le soin aux plus faibles, cette équivalence entre honorer Dieu et aimer son prochain qui est le fondement de la Loi et affirmation de la transcendance indispensable à son application.

Ainsi, comme la femme reconnaissant le Rabbi en la personne du jardinier, cette extraordinaire potentialité qui existe au cœur de chacun d’assumer sa liberté devant le tombeau déserté par la divinité, pourrons-nous ne plus craindre la mort en assumant le message clairement délivré, si nous aimons, la vie est éternelle :

« Si l’idée de la mort, dans ce temps-là, m’avait ainsi assombri l’amour, depuis longtemps déjà le souvenir de l’amour m’aidait à ne pas craindre la mort. Car je comprenais que mourir n’était pas quelque chose de nouveau, mais qu’au contraire depuis mon enfance j’étais déjà mort bien des fois. Pour prendre la période la moins ancienne, n’avais-je pas tenu à Albertine plus qu’à ma vie ? Pouvais-je alors concevoir ma personne sans qu’y continuât mon amour pour elle ? Or je ne l’aimais plus, j’étais, non plus l’être qui l’aimait, mais un être différent qui ne l’aimait pas, j’avais cessé de l’aimer quand j’étais devenu un autre. Or je ne souffrais pas d’être devenu cet autre, de ne plus aimer Albertine ; et certes, ne plus avoir un jour mon corps ne pouvait me paraître, en aucune façon, quelque chose d’aussi triste que m’avait paru jadis de ne plus aimer un jour Albertine. Et pourtant, combien cela m’était égal maintenant de ne plus l’aimer ! Ces morts successives, si redoutées du moi qu’elles devaient anéantir, si indifférentes, si douces une fois accomplies, et quand celui qui les craignait n’était plus là pour les sentir, m’avaient fait, depuis quelque temps, comprendre combien il serait peu sage de m’effrayer de la mort. Or c’était maintenant qu’elle m’était devenue depuis peu indifférente que je recommençais de nouveau à la craindre, sous une autre forme il est vrai, non pas pour moi, mais pour mon livre, à l’éclosion duquel

était, au moins pendant quelque temps, indispensable cette vie que tant de dangers menaçaient. Victor Hugo dit : « Il faut que l’herbe pousse et que les enfants meurent. » Moi je dis que la loi cruelle de l’art est que les êtres meurent et que nous-mêmes mourions en épuisant toutes les souffrances pour que pousse l’herbe non de l’oubli mais de la vie éternelle, l’herbe drue des œuvres fécondes, sur laquelle les générations viendront faire gaiement, sans souci de ceux qui dorment en dessous, leur « déjeuner sur l’herbe ».

https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Proust_-_Le_Temps_retrouv%C3%A9,_1927,_tome_2.djvu/219

J’aimeAimé par 2 personnes

Cette fable est une merveille à tous points de vue. Elle fait de La Fontaine l’un de ceux qui ont compris Girard avant Girard.

Elle nous dit également que les puissants d’aujourd’hui (des temps modernes) emploient volontiers le mécanisme du bouc émissaire, mais en évitant d’en être les « victimes » : où est Oedipe, le roi de Thèbes, acceptant son châtiment ? Où sont ces rois africains, résignés par avance à être immolés à la prochaine sécheresse ?

Le meilleur moyen de ne pas être un bouc émissaire, c’est de savoir le désigner. « L’essence du politique est de désigner l’ennemi » écrivait Karl Schmidt. Nos moyens modernes de communication sont de terribles outils pour « désigner ». La farandole des boucs émissaires potentiels a déjà commencé pour le coronavirus : c’est la faute des Chinois, des Américains, de leur rivalité, de la mondialisation, des frontières ouvertes, etc.

Le chemin vers la justice et la vérité est décidément long. La manière dont les responsabilités seront établies à la fin de cette crise nous montrera si nous avons progressé sur ce chemin.

C’est ainsi que je comprends la question posée par Jean-Marc dans le titre « Haro sur le baudet… ou pas ».

J’aimeAimé par 1 personne

« Où est l’Œdipe acceptant son châtiment ? Et les rois africains résignés au sacrifice? » Je décèle une pointe de nostalgie dans ces interrogations. En effet, tous les rois modernes, y compris africains, quels qu’aient été leurs crimes ou leurs erreurs, n’ont jamais pris les devants pour se faire virer par leurs sujets, au contraire : ils ont toujours subi leur sort en protestant de leur innocence, même Bocassa ! Mais faut-il le regretter ?

Est-il nécessaire que quelqu’un prenne sur lui, volontairement ou pas, le malheur des autres ? Dans la fable, on peut presque voir l’âne comme celui qui se dévoue au bien commun. Il fait partie de la petite foule qui le condamne (le poète anticipe les procès de Moscou autant qu’il se souvient du mythe d’Œdipe) et il participe à sa condamnation. L’injustice n’en est pas moins criante.

On peut et on doit réfléchir à l’après ; mais pour l’instant, malgré le confinement, ne ressentons-nous pas un sentiment étrange, pas forcément désagréable, celui d’être en quasi-communion les uns avec les autres, tous les autres, qu’ils soient carnivores ou végétariens, riches ou pauvres etc. On n’a même pas besoin pour l’éprouver, ce sentiment, des réseaux sociaux, c’est la conscience vécue de notre fragilité. Cela arrive souvent, me direz-vous, dans une vie, mais il y a quelque chose d’inédit à ressentir chacun pour soi et tous en même temps que nous sommes mortels.

.

J’aimeAimé par 2 personnes

Je n’ai en rien la nostalgie des époques où les sacrifices tenaient lieu de solutions. Je constate seulement, et avec indignation, que certains puissants cherchent encore et toujours à activer ce mécanisme, mais en prenant bien soin de s’exempter du rôle de la victime. Si Girard a écrit, c’est, me semble-t-il, afin que le dévoilement de la fausseté du mécanisme victimaire soit un « dévoilement pour tous », pas seulement pour une petite oligarchie qui en tire profit pour asseoir sa volonté de domination.

J’aimeJ’aime

C’est exactement le sens du titre !

J’aimeJ’aime